はじめに

みんなだいすきヴァイキング兜。

今日でも様々なメディアに登場し、目にすることも多いヴァイキングの兜ですが、皆様はどのような形状をイメージされるでしょうか。

フィクションの世界では角つき兜として描かれることの多かった彼らの兜ですが、歴史属性の高い方々の間では「実際には角はついていなかった」という認識が広まりつつあるように思えます。例えば幸村誠「ヴィンランド・サガ」には大量のヴァイキング戦士とその兜が登場しますが、ごく僅かな例外※を除いてそこに角は描かれていません。 それ以外の作品でも、最近は角のついていないヴァイキング兜も増えつつあるように思えます。

しかし一方で「儀礼用兜としては角つき兜は存在した」なんて言説もちらほら見かけます。

となると、「で、結局の所どうなのよ」という話が気になるのが人情というものですが、その辺をきちんと扱った日本語の記事はあまりないようです。

というわけで今回は、ヴァイキングが角つき兜をかぶったという説(本稿では「角説」と呼称)の真偽について、門外漢が門外漢なりに海外の記事などを参考にしつつ多少の私見も交えつつ軽く解説したいと思います。

※1巻101Pなど

結論

例によって思ったより記事が長くなってしまった※ので結論から先に申し上げると

- 現時点の史料からは、原則として「角つき兜をかぶった」とは言えない

- しかし、特殊なシチュエーションにおいて角つき兜をかぶった「可能性」までは否定できない

という感じになります。妙にはっきりしない書きぶりですが、その真意は何なのか。そこを探るためにも各論を追っていきましょう。

※これでも、いらないところを削って短くはしたのですよ。

おしながき

以下、目次です

・そもそもヴァイキング時代っていつなのさ

・歴史の中のヴァイキング兜

・角のイメージはどこから来たのか

・もう一つの角の根拠

・ウエポンダンサーとはなんぞや

・ウエポンダンサーと角つき兜再考

・まとめ

・補記

そもそもヴァイキング時代っていつなのさ

ご存知の通り、ヴァイキングは中世のある時期の北欧の人々(あるいはその中でも特に戦士)を指す言葉ですが、歴史的にはヴァイキング時代(Viking Age)は793年~1066年までとされています。

793年はリンデスファーン修道院(イングランド、ノーサンバーランド州)に北欧人が襲撃を仕掛けた年で、この年以降、北欧人たちは欧州の各地に襲撃を仕掛けるようになります。※

一方の1066年は、これまたイングランドのヨークシャーで起こったスタンフォード・ブリッジの戦いで北欧人たちが大敗した年になります。そしてこの年以降、北欧人は大規模な対外的襲撃、遠征を放棄するようになります。

平たく言えば、ヴァイキング時代とは「北欧人が北欧の外に打って出てブイブイ言わせていた」300年弱の期間を指します。

※: 厳密に言えば襲撃自体は以前にも存在したが、中でも本件が大きな契機をみなされているため、793年が時代の区分として採用されている

歴史の中のヴァイキング兜

ですので、ヴァイキング時代たる793年~1066年に北欧で用いられていた兜のことをヴァイキング兜と呼ぶわけです。

が、このヴァイキング兜。語るにあたってひとつだけ難点があります。

そう、この時代の北欧は史料が極めて限られており、「正真正銘のヴァイキング兜」と呼べるものはたったの一つしか現存していないのです。

その超貴重な現物のヴァイキング兜がこれ。

それ以外の兜も無いわけではないのですが、真贋が怪しかったり現存するのが断片のみだったりといった具合。そのため、ヴァイキング兜の実像に関しては、先述のイェルムンドの兜を中心としつつ、間接的な証拠から慎重に推測しているのが現状です。

ヴァイキング兜の親戚

ちなみに、ヴァイキング時代の兜はごくわずかではありますが、代わりにヴァイキング時代よりちょっと前の時代の兜ならそれなりに発見されていたりします。

スウェーデンのヴェンデル(Vendel)およびヴァルスイェーデ(Valsgärde)の船葬墓から、副葬品として出土した兜の例です。

埋葬のシチュエーションや兜自体の質から考えて、これらの兜はある程度地位のある人物が着用し、多かれ少なかれ儀礼的な側面も帯びていたと目されています。これらの墓が発見された時代、つまり550年から790年頃の、ヴァイキング時代に先行する時代のことを、発見地の名前をとってヴェンデル時代と呼びます。※

これらの兜は確かにヴァイキング兜そのものではありませんが、文化的に連続する前時代の兜として、ヴァイキング兜を推測する間接的な手がかりとして用いられることもあります。

このヴェンデル時代およびヴェンデル兜は後にも登場しますので覚えておいて下さいませ。

※: ヴェンデル時代というのはスウェーデンにおける時代区分であり、ノルウェーやデンマークではまた別の名称を用いるが、面倒なので本記事では550~793年までのヴァイキング時代の前の時代をヴェンデル時代と呼称する。

角のイメージはどこから来たのか

前項を見ればわかるように、現存する歴史的なヴァイキング兜には角がついていた痕跡は一切ありません。

だとすれば、今日的な角つき兜のイメージはどこから来たのでしょうか。

これに関しては以前の記事でもちらっと述べましたが、現代的な角つき兜スタイルのヴァイキングを描きはじめたのは、19世紀のスウェーデンの画家、マルムストレム(Malmström)と考えられています。

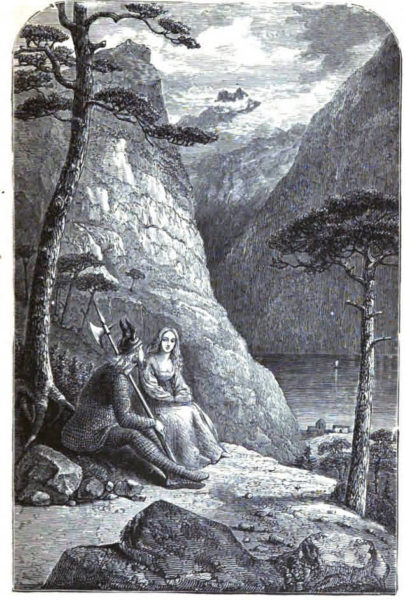

マルムストレムは1820年代、スウェーデンの作家によって「フリチオフのサガ(Frithiof’s Saga)」が出版される際にイラストを提供。そこでは、角つき兜をかぶったヴァイキングの姿が描かれており、これがヴァイキングと角つき兜が結び付けられた最初の例と考えられています。同書は後には英語にも訳され、特に英語圏で高い人気を誇るようになります。

と言っても、マルムストレムの仕事からただちに角つき兜がヴァイキングのステレオタイプになったというわけではなく、どちらかというと彼の作品は孤立した例だったようです。ヴァイキングが角つき兜の出で立ちで描かれる例は数十年の間ほとんどなく、普及にはもう少し時間を要することになります。

角つき兜の転機はフリチオフの出版から約50年後、ワーグナーのオペラ「ニーベルンゲンの指輪」によってもたらされます。このオペラのためにワーグナー(の衣装デザイナーであるCarl Emil Doepler)がデザインしたコスチュームの中に近代的な角つき兜が登場しているのです。

そしてこれ以降、絵画などにおいて角つき兜をかぶったヴァイキング像が増えるようになります。

かくしてワーグナー及びその後に続くこれらの諸作品によって「ヴァイキング=ツノ」のステレオタイプは深く根付くことになります。

その後、現代に至るまで、ヴィッケなど様々な創作においてこのステレオタイプは踏襲され、また強化されていったというわけです。

インスピレーションの源

前述の通り、現代的な角つき兜のイメージは19世紀の芸術家たちによってもたらされました。

では、その19世紀の芸術家たちはいったいどこから角つき兜のインスピレーションを得たのでしょうか?

彼らとて無から角つき兜を生み出したのではなく、それなりの元ネタがあったとされています。

一つは古代人の記述です。

海の向こうの記事を信じれば、例えばヘロドトスは「トラキア人は角のある兜をかぶっていた」という旨の報告をしているんだとか。

他にもシケリアのディオドロスは、ガリア人は兜に角や翼、あるいはあるいは動物(の毛皮?)等を取り付けていたと語っています。

また、19世紀の芸術家達は古代の証言のみならず各種の考古学的物証を参考にした可能性もあります。

例えば1734年にデンマークはガレーフス村(Gallehus)で発見された「黄金の角」には、大きな角のついた人物が描かれています。

また、18世紀後半にデンマークのGrevensvængeで発見された小立像も、独特の形状をした角つき兜をかぶっています。

時期的に言えばマルムストレム以降の発見にはなりますが、ロンドンはワーテルロー橋付近で見つかった「ワーテルローの兜」やラ・テーヌ文化の傑作として名高いグンデストルップの大釜に描かれた角つき兜などの例も後世の作家に影響を与えたかもしれません。

しかしながら、これらはいずれもヴァイキングのそれとは時代か地域、あるいはその双方が離れている点は指摘しておかねばなりますまい(更に言うと、これらの兜は実用品というよりは儀礼用のものだったと考えられています。)。

上記の記述や各種考古学的証拠は、古代ゲルマン人やガリア人、ケルト人等には当てはまるかもしれませんが、ヴァイキングと角つき兜を結びつける根拠にはなりません。

(上掲の「黄金の角」は比較的近い年代ではありますが、文化的には前述のヴェンデル時代よりもさらに古いearly Germanic Iron Ageに属し、明確にヴァイキングのそれではない、と判断されているようです)

前述の芸術家たちが、ヴァイキングとその他の諸文化を混同したのか、あるいは違いを理解した上で芸術的目的のために他文化の要素を借用したのかは定かではありません。※

元々、19世紀後半のヴァイキングに関する流行には、ロマン主義だとか北欧やドイツの民族主義意識の高まりなどが背景として存在しており、様々な意図がからんで一筋縄ではいかないのです。まあいずれにせよ、あまり時代考証をうるさく言わないおおらかな時代であったとは言えるでしょう。

※もっとも、当時はまだ古代の遺物の年代測定も容易でなかったでしょうし、そもそも「ヴァイキング」を確固たるカテゴリーとして他のゲルマン人と分けて扱う発想自体、当時はまだ確立してなかったようにも見えるので、あまり現代の見地から混同だと難ずるのもフェアじゃないような気もします。

実のところ、1820年代にマルムストレムが挿絵を描く以前から、いにしえのゲルマン人達を角つき兜の姿で描く風習は存在していました。

研究者が言うには、早くも17世紀前半には古代ゲルマン人を角つき兜の姿で描く事例があったようです。

残念ながら該当する画像は見つけられませんでしたが、例えばオランダの画家・彫刻家であるCrispijn van de Passe the Youngerは1639年、推定古代ゲルマン人の一派であるキンブリ族の司祭を角つき兜のいでたちで描いたとか。マルムストレムと比べても200年近くも古い話になります。

といいますか、そもそもの話、ワーグナーの「ニーベルンゲンの指輪」だって「歴史的なヴァイキング」というよりは「古代ゲルマンの神話世界」にスポットを当てたものでした。

つまるところ、19世紀に起こったことは、「ヴァイキングが角つき兜と結び付けられるようになった」というよりは「ゲルマン人等に適用されていた角つき兜のイメージがヴァイキングにも拡張された」と表現したほうがより適切かもしれません。

ともあれ、その後、角つき兜のイメージは古代ゲルマン人を押しのけてヴァイキングの専売特許と化していき、現在に至るわけです。

ともあれ、19世紀の芸術家たちが描いた「ヴァイキングの角つき兜」のイメージは、空想であるにせよ他文化からの援用であるにせよ、歴史的事実には基づかないものだったと言わざるを得ません。

だとすればもはやこれ以上の議論は不要でしょう。ヴァイキングは角つき兜をかぶったか否か。答えは「否」ということになります。

以上をもちまして結論にかえさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。完。

もう一つの角の根拠

‥‥‥と言いたいところなのですが、実は話はもうちょっとややこしかったりします。

前述の通り、確かに19世紀の芸術家たちが描いたヴァイキング像は虚像だったと言えましょう。 しかし、彼らの創作とは別のところで、角説にはもう一つの根拠があったりします。

論より証拠、まずはこれをご覧いただきましょう。

どん。

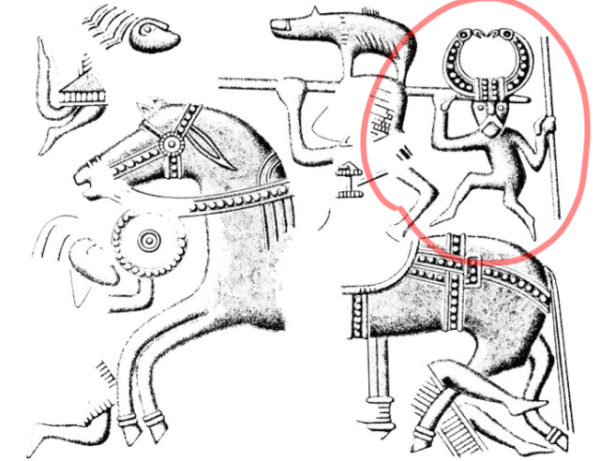

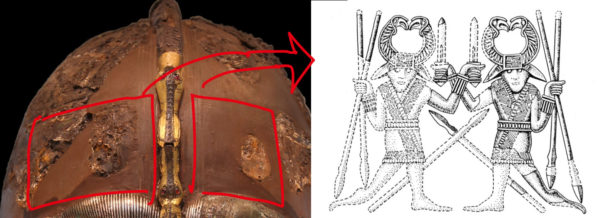

これはスウェーデンのTorslunda で見つかった、4つの青銅製の鋳型です(6~8世紀)。

下図の再現品のように、金属箔にこの鋳型で模様をつけて、兜の鉢などに取り付けて装飾としていたものと思われます。

で、問題はその図の中身です。

上の図では、槍を両手にもった人物が狼(あるいは狼に扮した人物)に足の裏を傷つけられているように見えます。そしてその人物は頭に、何やら角のようなものがついた兜をかぶっているではありませんか。これが、ヴァイキング兜と角を結びつけるもう一つの根拠です。

この小さな彫刻だけでは根拠とするには弱い、と思われる読者もおられるかもしれません。しかし、実はこのモチーフ、探してみると結構いっぱいあったりするのです。

上図はイングランドはサフォーク州の船墳墓から見つかった、これまたGjermundbuと並んで超有名な兜ですが、兜の表面には装飾用の青銅箔の跡が残されておりました。で、兜の各所にあった青銅箔を分析して統合した結果、右上にある模写図のようなモチーフが浮かび上がりました。前述のTorslunda の鋳型のものと比べても、類似した兜をかぶっていると言えましょう。

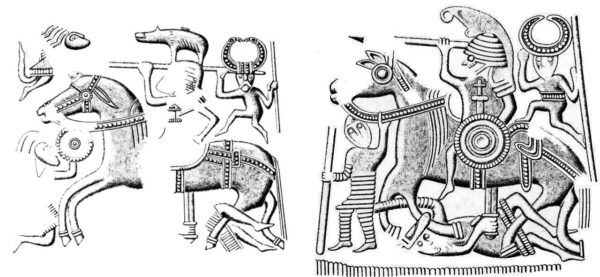

同様の手順で、Valsgärde第7墳墓および Valsgärde第八墳墓の兜からは以下の図が検出されています。各図の右上に、やはり特徴的な兜をかぶった人物が描かれているのがわかるでしょうか。

イングランドはFinglesham(フィングルシャム)で見つかった7世紀前半のベルトのバックル。

詳細は不明だが、何らかの台(mount)かも、とのこと

以下のものはペンダントかブローチあたりの装飾品だと考えられています。

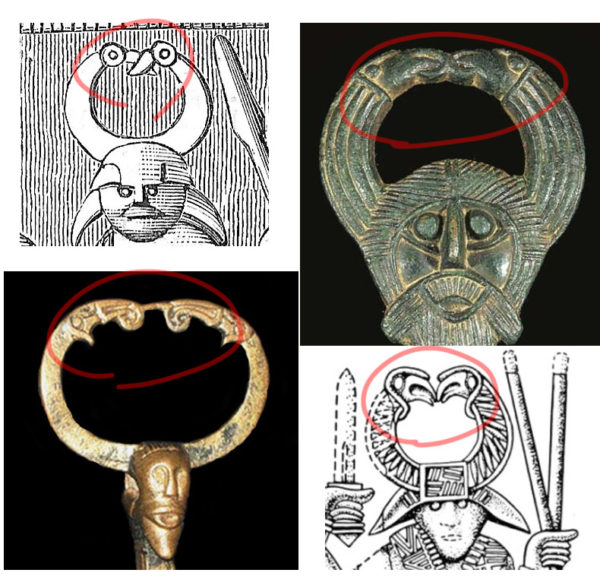

以下の6つは、顔のみですが、同様の「角」をもった装飾品です。特に上段中央のものはかなりはっきりとしたディテールを維持しています。

以下の2つは既出のものと角の形状が異なっています(あるいは途中で欠けている?)。 下端部をなにかに差し込んで固定したと思われますが具体的な用途は不明です。

とまあこんな感じで、角つき兜の物証は北欧のみならずイングランドやロシア等にも広がっていることが見て取れます。(兜というよりは、頭から直接はえているように見える例も割とありますが)

さてこの角つき兜をかぶっている人物。 首から上だけのものもありますが、上半身が写っている例ではそのほとんどが武器(とくに槍)を持っており、また踊っているかのようなポーズを見せるものも多く存在します。 そのため界隈ではこの人物をウエポンダンサー(あるいはスピアダンサー)と呼ぶことがあります。

確かに時代的にはヴァイキング時代というよりはそれに先行するヴェンデル時代のものが多いですが、ヴェンデル時代もヴァイキング時代も連続した同じ北欧文化に属しますし、ヴァイキング時代の例も幾ばくか存在するようです。そして、前述のように兜そのものの装飾として描かれる例も複数あり、「兜に角を付ける文化」の存在を示唆しています。

このウエポンダンサー達は、前節で挙げたガリアやケルトといった古代の遺物とは異なり、地域的にも時代的にもヴァイキングのそれと非常に近く、根拠として無視できない強度を持っているわけです。

ということは、やはりヴァイキングは角つき兜をかぶっていたということでしょうか。?

19世紀の芸術家たちの発想は、一周回って正しかったのでしょうか?

その答えを探るため、この問題の人物、ウエポンダンサー氏についてもう少し調べてみることに致しましょう。

ウエポンダンサーとはなんぞや

前述のように、ヴェンデル・ヴァイキング時代の北欧からは様々なウエポンダンサーが発見されていますが、それらは多くの共通点を持ちます。そこから、ウエポンダンサー氏の正体を探っていきましょう。

まず、既述のように多くは武器を持っており、特に槍を手にしています。このことから彼は戦争や武芸に関わる存在だと目されます。

例えば前述のValsgärde 7およびValsgärde 8の兜に取り付けれているプレートでは、彼は騎乗した戦士の槍に触れております。これは、従者が主人に槍を渡しているようにも見えますし、何らかの超自然的存在が槍を通じて戦士に神通力を与えているようにも見えます。

次に兜の角ですが、よく見ると、19世紀人が描いた角つき兜とはちょっと形状が違っていることが見て取れます。

多少の個体差はありますが、左右の角は大きく弧を描き、頭の上で接近あるいは接触しています。また、先端はあまりとがっておらず、くちばしや目をもった顔めいた意匠をうかがうことができます。

上図のような例を調査した結果、これは「鳥の頭」を描いたものだと分析されています。この辺は、牛の角をモチーフにした近代的なヴァイキング兜の角とは明確に異なる点でもあります。

また、最初に紹介したTorslundaのプレートでは狼とともに登場しており、狼に関係するエピソードがあると考えられます。

また、主に画像の解像度の都合であまりはっきりとは見えないのですが、研究者によれば、これらウエポンダンサーのうち幾つかは隻眼の人物として作られているようです。

特に、Torslundaのプレートをレーザースキャナーで分析した研究によれば、このウエポンダンサーは一度は両眼として作ったうえで、あとから意図的に片目を潰して隻眼に仕上げてあるとのこと。

‥とまあ、だいたいこの辺がウエポンダンサーのプロファイルになるわけですが、これまでに得られた情報を総合すると、一人の人物に行き当たります。

読者の中にも、既に気付かれた方もおられるでしょう。

そう、奴です。

みんな大好きヴォーたん、あるいはオーディン。

ご存知北欧神話の主神であり、戦の神でもあります。

え? なんでこれがオーディンなんだって? そりゃあなた、あらゆる要素が彼を示唆してるじゃァありませんか。

まず武器を手に踊っているのは戦の神としての鼓舞と考えられ、また頻繁に登場する槍は彼の武器グングニルを連想させます。

先述のValsgärdeの兜の図も、戦の神が力を授けていると解釈できます。

また隻眼なのは、知恵を得る代償として片目を失ったオーディンのエピソードに一致し、

兜の角として意匠化された二羽の鳥はオーディンのに付き従う二羽のワタリガラス「フギン」と「ムニン」と同定され、

また狼に扮する戦士は、オーディンの神通力をうけた戦士たるベルセルクあるいはウルフヘズナルを示唆します。※

※: ただし、この狼はオーディンの足を傷つけているようにも見えるため、これは逆にオーディンと敵対したラグナロクの狼「フェンリル」だとする主張もあり、この辺の解釈は明確ではありません。

と、このようにウエポンダンサーを取り巻く(全てではないものの)多くのピースが割とすっきりとはまるため、彼の正体はほぼ間違いなくオーディンであろうと考えられています。

ウエポンダンサーと角つき兜再考

さて、これまでの話を踏まえて本記事の主題にたる角説に戻りましょう。

果たしてヴァイキングは角つき兜をかぶったのか否か、という話です。

ウエポンダンサーに関する調査から、主にヴェンデル時代(たまにヴァイキング時代)の北欧には、確かにオーディンを角つき、あるいは角つき兜をかぶった姿で描く文化があったことが伺えます。

しかし、それ以上ではありません。

言い換えると、「オーディンを角つき兜の姿で描く」文化(A)は示されたものの、それによって「角つき兜をかぶる」文化(B)が示されたわけでは決してありません。

これらを雑に混同してはなりません。ここのラインを見誤っては、ガリア人とヴァイキングを混同したヴィクトリア人と同じになってしまいます。歴史認識の精度を下げるタタリ神になってしまいます。

洋の東西を問わず、神仏など特定の超自然的な存在が描写される際には、その対象に固有の「表現上のお約束」伴うことがあります。そしてそのお約束は、必ずしも現実の風俗などを直接的に反映したものになるとは限りません。

ちょっと曖昧な話になってしまいましたので、2つほど具体例を示しましょう。

例えばキリスト教美術の世界では、イエスや聖人、天使など聖なる存在は後光をまとった姿で描くのが慣例です。

でも、この図をみて「どうやら(一部の)キリスト教徒は後光を発することができたに違いない」と考えるひとはいませんよね。

上図が示しているのは「聖なる存在を後光付きで描く」(A)という聖者の表現方法であって、「キリスト教徒が後光をまとっていた」(B)ことを示す証拠にはなりません。

本邦の例で言えば、髪を逆立てた明王の像もまた同様です。

一般的に明王は、忿怒の相をたたえ、髪は逆だった姿で表現されます。いわゆる忿怒形、怒髪天というやつです。

しかしながら、この怒髪相もまた、明王を描写するさいの表現上のお約束(A)であり、それは「当時の仏教文化圏の人々は怒ると髪が逆立った」(B)ことを示す証拠ではありません。

もちろん、AはBの可能性を否定するわけではありません。しかし、Aはあくまで表現情のお約束であり、決してBを直接証明するものではありません。もしBを示したいのであれば、更に別の史料によって示さねばなりません。

これらを踏まえて改めてウエポンダンサーと角つき兜について見ていきましょう。

確かにウエポンダンサーは角つき兜の姿で描かれています。しかし界隈の見解に従えばウエポンダンサーはオーディンという特定の神であり、一般のヴァイキング戦士ではありません。

特に、彼の角は鳥型で、フギンとムニンというオーディン固有の要素を意匠化しているとされる以上、この角つき兜の描写もまたオーディン固有の「表現上のお約束」であり、逆に言うとこの描写は決して他の神々や一般ヴァイキングに適用できないたぐいのものであると言えます。

更に付け加えると、ウエポンダンサーの中には、兜をかぶってはいないが角がついている例も存在しました。これは、角が兜の付属要素なのではなくオーディンそのものに付属する要素であることを示唆しています。

ですので、ウエポンダンサーの角つき兜は、聖人の後光や明王の怒髪天と同様、あくまでオーディン固有の表現方法を示しているに過ぎず、当時のヴァイキングが角つき兜をかぶったと考える傍証にはならない(なるとしても極めて弱い)と言わざるを得ません。

もちろん、可能性がまったくないというわけではありません。 そもそも「なかった」ことを証明するのは悪魔の証明であると言われるように、容易ではありません。また前述の通り、ヴァイキング兜の世界は証拠が乏しいなかで慎重に調査を進めているという状況なので、解釈にも相応の幅がありますし今後の調査の進展や新史料の発見によって見解が変わることは大いにありえます。

しかしながら、ウエポンダンサーは支配的な解釈に従えば角説の根拠としては弱く、他に角説を支持する有力な根拠も見当たらない※以上、現時点では角説はあくまで可能性あるいは希望的観測の域を出ない、と言えるでしょう。

温度感としては「例外的にシチュエーション(例えば儀礼)次第では付けることもあったかもはしれないけど、原則として角はなかっただろうと考えるべきだね」くらいのノリと申せましょうか。

※: オーセベリのタペストリーは解釈が分かれるところです。詳細は補記にて。

まとめ

というわけでまとめです。改めて本記事の内容をまとめますと、

- 現代的ななヴァイキングの角つき兜は、19世紀の芸術家とその後継者によって生み出され、補強されていったよ

- そのインスピレーションの源は古代ゲルマン人やガリア、ケルト人などに関する言及や遺物であるが、ヴァイキングとは無関係だよ

- それはそれとして、当時の北欧には推定オーディンを鳥型の角つき兜の姿で描く文化があったよ

- しかしそれはあくまでオーディンの描写に限った話であり、当時の人々が実際に角つき兜をかぶったと考える有力な根拠は発見されていないよ

- ので、現時点の史料からは、原則として角はなかったと考えるのが妥当だよ

- どちらにせよ史料の絶対数が少ないから断言は難しいけどね

という感じになります。いかがでしょうか。すっきりしたでしょうか。それとも微妙な感じでしょうか。

‥‥とまあ、こんな感じのことを拙書「三丁目雑兵物語」の単行本のおまけコラムとして書こうと思っていたのですが、長くなりすぎたので没になって記憶の彼方に打ち捨てられていたところ、最近ヴァイキングの漫画がアニメになったらしいということで思い出してブログに書いたよというのが本記事の趣旨になります。

お付き合いいただき誠にありがとうございました。

補記

以下、簡単な補足および余談です。これまでの内容で食い足りないという方はご賞味下さいませ。

角つき兜の解釈に関するQ&A

Q:ウエポンダンサーとして描かれているのは本当にオーディンなのか。「オーディンに扮した司祭」等を描いたはないのか。もし後者ならば、直接に角つき兜の存在を示す根拠たりえるのではないか。

A:普通に考えると前者でしょう

兜やバックルの装飾やペンダントとして、オーディン自身ではなく「オーディンの格好をしたただの人」などという、明らかに御利益において劣る存在を描く理由はありますまい。そんなことするくらいなら素直にオーディンの姿を描くのが自然でしょう。

現代の人々だって、神楽すずのファンアートを好んで描きますが、「神楽すずのコスプレをした一般人」のイラストなんて、そうすることが合理的たりうる固有の事情がない限り進んで描きゃしないでしょう。

Q:確かに一般のヴァイキングは角つき兜をかぶらなかったかもしれないが、シャーマニズム的な観点から、巫覡や偉い人が儀礼的にオーディンの姿に扮する‥シチェーションは自然と想像できるのでは?

A:可能性はあります。しかし、それ以上ではありません。

これまでの議論と同様、資料に基づく根拠がない以上、根本的に想像あるいは希望的観測の域を出るものではありません。ので、やっぱりその辺を考慮した上で結局は「原則としてなかっただろうけど、例外的にシチュエーション次第では付けることもあったかもね」という上記の温度感に落ち着く次第です。

と申しますか、前述のように、ヴェンデル時代からは多少は儀礼的側面も持つであろう※1兜がそれなりに出土していますが、それらはいずれも、角がついていた痕跡はありません。

現存する兜というこの上なく確かな物証においてオーディンの角を真似た痕跡はなく、これらは、「儀礼においてオーディンを真似た兜を使用した」可能性を否定する根拠たりえます。※2

※1ヴェンデル時代の兜に儀礼的要素をどの程度認めるかは意見が分かれるところですが

※2ただし、サットン・フーの兜など、一部の兜にはオーディンと同様「隻眼」を象徴するような装飾がなされているという分析もあり、オーディンになりきるという文化が存在した可能性も示唆されています。ただし、いずれにせよ角はついてません。

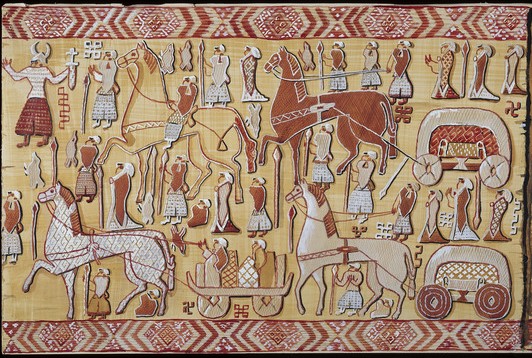

Q:当時のタペストリーに角つき兜が描かれてるという意見があるがあれはどうなのか

A:海の向こうでも見解はわかれているようですが、筆者は疑わしいと判断しています

ここでいうタペストリー(綴織)は下図のことでしょう。

これはノルウェーのオーセベリ農場で発見された墳墓から出土したヴァイキング時代(834年前後)のタペストリー(綴織)の一部です。

見ての通り、左端に角つき兜をかぶった人物が描写されており、これが角説の根拠として挙げられることもたまにあります。

しかし、有名なこの図はオリジナルではなく、発見後Mary Stormによって1940年に描かれた再現品である点には注意が必要です。

それ以前データからは、件の再現品ほど明瞭な描写は確認できません。

写真を見ればわかるように、このタペストリーは保存状態があまりよろしくありません。また、残念ながら、ざっと調べた限りでは該当の人物の頭部を収めたオリジナルの写真は見当たりませんでした(ちょうど一番欲しい部分だけ欠けてました。なぜだ)。

というわけで写真は諦めてかわりに当時の模写を信じるとすれば、確かにかろうじて頭部になにか角のようなものがあるように見えなくもありません。しかしこれを、修復図にあるようなステレオタイプな牛型の角と断ずるのは困難でしょう。

逆に、左手に持っている剣やスケッチにわずかに見えるX字型のオブジェクトは、前述のウエポンダンサーの像を連想させます(個人の見解)。

また、件のタペストリーは神話的・宗教的な側面が強いことを考慮して、他の人物より大きく描かれ、貴重品である剣を手にして行列全体を指揮する該当の人物は、やはりオーディンである‥とするのが主流の見方のようです。※1

そして、であるとすれば、該当人物は仮に角つき兜をかぶっていたとしても、それは再現品にあるような牛型の角ではなくこれまで見てきた鳥型の角だったと考えるのが妥当でしょう。

再現当時の1940年頃にウエポンダンサーの研究がどの程度進んでいたのか詳しい事情はわかりませんが、再現品の頭部の角が牛型になっているのは、作成者のMary Stormが当時ポピュラーだったステレオタイプに引っ張られた結果かもしれません。

そんなわけで、不確定要素が多く議論もまだ収束していないようなので断定は難しいのですが、このタペストリーに関しても、これまで見てきたウエポンダンサーの一つの例と考えるのが妥当でしょう。※2

※1ただし、巫覡や部族の長である可能性を認める人もいるようです。仮にこの人物が巫覡た部族の長である場合は、儀礼的な場面において角説を支持する強い根拠たりえます。

※2とはいえ、海の向こうの記事だと、何故かそれなりに詳しそうな人でも描き足された再現品を素直に受け入れて角説の根拠としている例もあり、なんだか不安になる状況ではあります。単に議論が進んでいないだけかもしれません。

補足

さて、これまで角つき兜について色々述べてきましたが、議論を単純化するためにあえて省いてきた要素が一つあります。 それは、翼です。

上の方で述べたとおり、19世紀の芸術家たちが参考にしたソースの一つは、古代人による記述でした。 そしてその記述においては兜の装飾として、角のみならず翼もまた言及されていたのです。

例えば前述のシケリアのディオドロスによる証言でも、ガリア人は角や翼などを兜に取り付けた‥と記載していることに気付かれたでしょうか?

そして、古代の記述が翼つき兜に言及しているのであれば、影響された近代の作品についてもまた然り、というわけです。

例えば、「フリチオフのサガ」は北欧人と角つき兜を最初に結びつけた例だと言いましたが、実はそのフリチオフのサガにおいても角よりも翼のほうが圧倒的に優勢なのです。

なんでも、フリチオフのサガの本文においては彼は”eagle’s helm”をかぶっていたとあり、マルムストレム以外の大抵のイラストレーターはこれを翼付き兜として描いてあります。

と申しますか、フリチオフで有名なマルムストレムですら、角つき兜よりも翼付き兜の方をより多く描いていたりします。

これらの絵画では、兜には角ではなく翼がついております。

また角つき兜の中興の祖たるワーグナーのニーベルンゲンの指輪においても同じです。 確かにかのオペラにおいて角つき兜はさっそうと登場しましたが、実は数の上では角つき兜よりも羽付き兜のほうが多く、特にワルキューレ(ヴァルキリー)のキャラ描写と羽付き兜は強く結び付けられています。

そんな調子で、マルムストレムからワーグナーに至るまでずっと、ヴァイキング兜の描写としては、翼のほうが主流であり角の方は少数派であり続けたのです。

実際のところ、本記事を執筆するために調査した際も、(たとえ19世紀後半になっても)翼つき兜のヴァイキングは沢山出てくるわりに角つき兜のヴァイキングの例は意外と少なく、参考画像を引っ張ってくるのに割と難儀してたりします。

そしてその後、細かい理屈はともかくとして、少しずつ角が勢力を伸ばすようになった次第です。

例えば角つき兜のサンプルとして「大胆なエルリング」のイラストを挙げました。が、実はこの書においても、1869年に出された初版から第八版までその兜付けられているのは翼であり、1890年に出た第九版において初めて角つき兜が登場したんだとか。

ニーベルンゲンの指輪においても同じような流れは見られ、ワーグナーの死後、ワルキューレが翼ではなく角を装着するようになったようです。

そして最終的に角が翼を駆逐してヴァイキングのステレオタイプとして定着したのは1910年前後のことだった、とされています。

というわけで19世紀から20世紀初頭にかけて、ヴァイキング兜に起こったことをまとめると

「元々翼つき兜として描かれてたヴァイキング達に、ゲルマン人やガリア人等の特徴だった角つき兜が拡張され、最終的にヴァイキングの専売特許となった」

と申せましょう。

かくしてすっかりヴァイキング兜の座を追い払われた翼ですが、そのかわりにワルキューレ(ヴァルキリー)のステレオタイプとしては今もなお定着し続けていると言えるでしょう。こうして眺めてみると、なかなか数奇な運命ですね。

さて、最後になりましたが、ここらで一度本記事の限界を白状しておかねばなりません。

最初に述べた通り、本記事は門外漢が海外の記事を読んでまとめたものなわけですが、参考にした記事において、既に矛盾した記述が登場したりしています。

例えばそもそものヴァイキング角つき兜の祖であるマルムストレムについても、記事によってアーギュスト・マルムストレム(August Malmström)とされていたりグスタフ・マルムストレム(Gustav Malmström。アーギュストの父? 同名の別人?)とされていたりと、かなり根本的な部分で相違が見られます。時代的に考えると、最初にGustavがフリチオフの初期の版に挿絵を提供し、その後Augustが前者とはまた別にフリチオフににまつわる絵や挿絵を残した‥という筋書きのように思えますが、Gustavに関しては情報も少なく、あまり確信はありません。

(ちなみにその場合、1820年頃に活動したのがGustavで、19世紀後半頃に作品を残したのがAugustと考えられます)

またフリチオフのサガが英語圏で流行ったという話に関しても、1839年版の話と1913年版の話を混同している記事が多くみられました。結局の所、1839年版にはどのような挿絵が書かれ、どの程度の反響を得たのかはわからずじまいです。

そもそも、海の向こうの記事はマルムストレムが最初に角つき兜を描いたと言ってるので本記事もそれにならいましたが、改めて考えると本当なのか割と自信がなかったりします。角つき兜の最初の例として出した図は、ひょっとしたら、角じゃなくて翼だったりしないのか、と。

何といいますか、経験的に嫌な予感がします。歴史好き界隈にありがちな、「精査されないまま、はっきりしない情報がネット上に伝播していく」例のプロセスが海外のヴァイキング兜起源議論においても起こっていたのではないか、という予感がします。

また、ウエポンダンサーの解釈に関しても、色々と細かい議論は本記事ではフォローしておらず、また当方自身もすべての議論を把握しきれているわけではありません。

というわけで、本記事は割とその辺の細部をごまかしながら執筆したものであります。ので、細部の情報の精度にはどうしても限度がある旨、ご承知おき頂きたいと存じます。 時が過ぎて精査が進めば本記事の内容も修正すべき点が色々出てくるでしょう。

とは言え、門外漢たる筆者にはこれ以上深掘りする時間と気力はありませんので、本記事はこの辺にとどめて、後はより詳しいヴァイキングびとの皆様のフォローに委ねたいと思います。百戦錬磨のヴァイキングびとなら、きっとフリチオフの1820年代版の原著を買ってきて挿絵を直接確認するくらいのことはたやすくやってくれるでしょう。ええ、ええ。

主な参考記事

○近代美術と角の描写に関して

https://ja.scribd.com/doc/51267328/Frank-Invention-of-Horned-Helmet

https://www.ingebretsens.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/51267328-frank-invention-of-horned-helmet.pdf

https://www.facebook.com/NorseGermanicMythology/photos/a.306530186047969/1077274242306889/

http://thethegns.blogspot.com/2012/03/vikings-fact-or-fiction-2.html

https://www.wastekeep.org/documents/Viking%20Heritage%20Magazine/2002%20-%2004%20Magazine.pdf

https://jayjay.ru/article/1306-2

https://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/revival_01.shtml

○北欧付近の兜一般

http://sagy.vikingove.cz/scandinavian-helmets-of-the-10th-century/

http://sagy.vikingove.cz/the-helmet-from-gjermundbu/

https://en.wikipedia.org/wiki/Sutton_Hoo_helmet

http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=_vendel1

https://www.facebook.com/matt.bunker.792/media_set?set=a.10155951875165706&type=3

http://www.thorkil.pl/dark_ages_helmets.htm

○ウエポンダンサー関連

http://germanicmythology.com/scholarship/RoodOdinIconography1.html

https://blogg.mah.se/historiskastudier/2019/01/30/part-1-what-colour-a-gods-eyes/

https://www.vikingrune.com/2009/10/odin-as-weapon-dancer/

http://www.millennia.f2s.com/dancing.htm

https://www.medieval.eu/odin-levide/

○ほか

http://www.germanicmythology.com/works/OsebergTapestry.html

https://thornews.com/2018/01/11/the-confusing-horned-helmets-depicted-in-the-oseberg-viking-age-tapestries/

https://www.facebook.com/NorthwestVikingAlliance/posts/1950849508354610

https://www.researchgate.net/publication/40664961_vuenderutovuarusuiede-suuedenuppurandodefangnoerdachuanzangmuqun

https://norse-mythology.net/golden-horns-of-gallehus/

https://en.wikipedia.org/wiki/Horned_helmet

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%8C%87%E7%92%B0

素敵な記事を有難うございます。

とても興味深く楽しく読ませていただきました。

『セグメンタタ』を検索していてたどり着いたのですが、時間も用事も忘れて一気に読んで感動してしまいました。

素敵な記事を有難うございます。

この手の山田さんの考察ホントすき

このサイトからファンになって13世紀も配達人も三丁目も全部買ってます、もっと書籍増やしてホラ(激励)

すばらしい写真や絵画をまじえ詳しい解説をありがとうございます。

もしかするとヴァイキングはあまり鎧兜に興味がなかったのかもしれませんね。そんな、近代社会みたいに画一的な軍服を着るようなことはあり得ないでしょうから。聖画のイメージが当時の人に分かりやすいように当時のイメージで描かれたのと同じ理屈でしょう。しかし、これもまたケルト文明の話になってしまいますが青銅器時代のケルト人の物で特に現在のベルリンで集中的に、儀式用の細長い兜みたいな帽子が出てきました。このような羽兜ではないにしろ変な形の兜や頭飾りは、発掘不可能になっただけで北欧にもあったかもしれません。何しろそれらは紀元前1300年頃の遺物ですから。

なので、一つご質問があります。オーディンに関して、私はシャーマンたち=実際にいた人々が神格化され生まれた神だと考えています。柳田國男さんが書いていた「一つ目小僧その他」には日本に限定してですが生贄にさせられるシャーマン気質の人々は脱走不可能なように片目や片足を潰されていた時期があり、彼ら、彼女らが神格化された姿が今日の神社仏閣や妖怪話しになっているとありました。もし、北欧でも同じようなことがあれば(生贄やシャーマンが身体のパーツを捧げる儀式は南米大陸が活発でしたが、世界共通の考えなため)オーディンのモデルになった人々はいたはずです。そしてオーディンのモデルになった人々が何らかの理由で渡鴉の兜か帽子を被って儀式をしていたなら、スピアダンサーとして登場するオーディンの姿が二対の鴉の兜を装着した戦士であっても、不思議ではないのでは?と思うんです。だって、現代人のイメージするオーディンは肩に渡鴉を乗せたボロ帽子の老人も多いですよね。そんな人の姿でも良いはずです。オーディンのモデルになったシャーマンはこのような兜を装着していたというのが私の見解です。