中世に関する15の神話 という英語の記事があります。

平たく申せば、中世についてありがちな誤解(=神話)を15個取り上げて、それぞれについて、実際はさにあらずと反論するという感じの記事内容になります。

で、件の記事を見ると、海外の人たちが中世についてどういうイメージを抱いてきたのかが概観できて面白かったので、弊ブログでも紹介したいと思います。

ただし、件のサイトの記事は内容がいささか雑に過ぎるため、本記事では独自に解説を加えています。

ので、

- 中世に対する神話(=誤解)

- 件の記事による反論

- 当方による解説

という三段構成で各神話を語っていく形になります。

それでは前置きは置いておいて、早速各神話について見ていきましょう。

※尚、弊ブログでは記事が無駄に長くなる傾向があったので、今回は各トピックを折りたたみ式にしてみました。やったねベルナルドゥス、記事が短くなったよ!

神話: 中世人は「地球は平ら」だと信じていたよ

反論: ほとんどの中世の学者は「地球は丸い」と信じていたよ

解説:

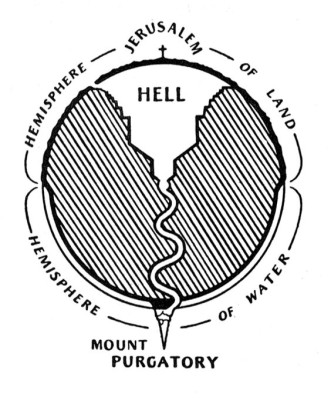

まず最初は有名な地球平面説についてです。

今日でもたまに中世人の地球観が取り沙汰されることがありますが、少なくとも中世の知識人レベルでは、「地球球体説」は中世キリスト教世界における教養の一つだったと考えてよいでしょう。

例えば13-14世紀の詩人ダンテの「神曲」でも、地球はしっかりと球状とされており、その中心は地獄の奥底であり悪魔の王たるルシファーが幽閉される場所だともされています。(中心付近の描写は微妙に怪しくはあるのですが)

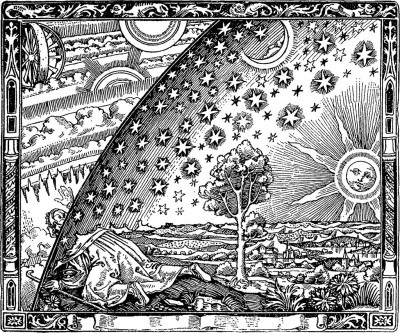

しかし、ルネサンス以降、何かと中世という時代は後進性と結びつけて言及されるようになり、地球平面説もやがてその一つに仲間入りします。

例えば17世紀にプロテスタントは、教敵であるカトリックの後進性を喧伝するために、「中世(=カトリック)人は地球平面説を信じていた」という言説を流布したりしています。他にも、コロンブスやガリレオの英明さを強調するために、彼らに反対した当時の人間は地球平面説を信じていたとする言説が流されたりもしました。

そうしてそんな誤解が受け入れられ、そして広められ、19世紀には社会通念となるのでした。

この辺に関しては、日本語版ウィキペディアにも「地球平面説という神話」という個別の解説記事があったりします。

恐らく、「地球平面説」は後進性の象徴として「天動説」とごっちゃにされている節もあろうかと思います。「天動説」は長い間信じられていましたが、「地球平面説」の方はそこまで信じられていなかったというのが実情です。

じゃあ知識人以外の庶民層はどうだったのかというのが気になるところですが、残念ながら手元の資料にはその辺への言及がありませんでした。今後に期待しましょう。

補足:中世人と天文学

元々天文学という学問は「星占い」の精度を上げる目的で生まれたと言われます。

しかし、キリスト教の世界観では、未来の事を決めるのは星々の煌めきなどではなく、神ただ一人に他なりません。そんなわけで、天文を知るそもそもの動機が消失したキリスト教社会では、天文学はあんまり関心を払われませんでした。

天文に関する知見も、基本的に古代ギリシャ・ローマの知識人たちの教えを継承したものと言えます。

ですので、知識人が地球球体説を知っていたとは言え、十分に自身の血肉として理解したというよりは、「信じていた」あるいは「知識として知っていた」といった表現の方が妥当かもしれません。件のサイトにおいても「信じていた」という表現が採られています。

ただ、イデオロギー的にはキリスト教は占星術に否定的でしたが、教会暦では一部に移動祝日を採用している都合上もあり、実務レベルでは天文の研究や実践も存在しました。

また、ビザンツから天文学者が流れてきて天文が流行ったかと思えばそのうち警戒されたりと、あるいはスコラ学の一環で研究されたりされなかったりと、中世社会における天文学の位置付は結構面倒だったりするのでした。

神話: 中世の領主は、新婚の新婦と初夜を共にすることができる「初夜権」を有していたよ

反論: 記録されている中世の初夜権行使の実例は存在しないよ

解説:

そもそも日本で一般的に初夜権の概念が知られているかどうか疑わしいのですが、初夜権とは、支配下の領民が結婚した際の初夜において、新郎よりも先に領主自身が新婦と共に寝ることができるという領主の権利の事を指します。

この初夜権は、中世封建制のブラックさの象徴として悪名高い存在でありました。

例えば映画「ブレイブハート」では、イングランド勢の横暴さの描写として、花嫁を攫って強引に初夜権を行使せんとする様が描かれています。中世欧州のみならず、世界のあちこちに似たような風習はあるらしいのですが、少なくとも中世に関しては初夜権を定めた布告は実在しています。

しかし、反論の項目にもあるとおり、実際にこの権利が行使されたのかは非常に疑わしいとされています。

例えば中世欧州史の泰斗である阿部アジール謹也によれば、実際に記録されたとある事例の場合、新郎が貢納を納めることで領主からこの権利を買い取っています。

また上述の初夜権に関する布告も、初夜権を拒否した場合は「新婦の尻と同サイズのチーズ」を差し出すといった、妙に儀式的な内容になっています。

海外の歴史家たちも頑張って資料を漁ったのですが、結局、初夜権が行使されたという証拠を見つけることはついにできなかったそうです。

で、この辺の雰囲気から察するに、どうも初夜権というのは名目に過ぎず、現実には行使するのではなく花婿に買い取らせることを前提とした事実上の「結婚認可料」として運用されたのだろうと目されているわけです。

勿論、記録にない中で実際に行使された可能性も無いとは言い切れませんが。

神話: ヴァイキングはツノ付き兜を被っていたよ

反論: ヴァイキングもその他の中世戦士も、そんなモンかぶってなかったよ

解説:

今日ではすっかりヴァイキングのツノ付き兜はステレオタイプとなっていますが、このスタイルの歴史は比較的新しく、ツノ付き兜の描写を始めたのはGustav Malmströmを始めとする19世紀の北欧の画家達でした。無論、ヴァイキングの侵略者としての側面を強調してのものです。

この時点ではまだステレオタイプとして定着するには至っていなかったのですが、その後ワーグナーのオペラ「ニーベルンゲンの指輪」でやはり似たような衣装が採用され、これらの芸術作品達が後押しとなって「ヴァイキング=ツノ」の構図が定着したとさています。

芸術家達のデザイン力が優れていたばっかりに創作がステレオタイプとして定着してしまったわけですが、彼等を責めるのは酷というものかもしれません。 というのも19世紀には古のツノ付き兜が実際に発掘されており、彼等はこの手の兜を参照したした可能性もあるのです。

しかし、発掘当時は正確な年代はわからなかったものの、実際にはこの兜はヴァイキングより遥か以前のもの(大体紀元前150-50年前後)であり、ヴァイキングがツノ付き兜を被った根拠にはなりえません。

そして今日に至るまで、ヴァイキング時代のツノ付き兜は発掘されておらず、また彼等がツノ付き兜を被っていたとする直接的な証拠も見つかっておりません。

というわけで、「ヴァイキング達はツノ付き兜を被ったりはしなかっただろう」、というのが現在における見解になるわけです。

この辺は、機会があれば個別に記事でも立てて語ろうかと思います。

※ただし、ヴァイキング前後の時代を見ればツノ的な図像が描かれることもあり、儀礼的なツノ付き兜が存在した可能性は否定できない

ちなみに、ヴァイキング以外の中世戦士に関して言うと、中世の騎士達がクレスト(兜飾り)の一種として角飾りをアタッチする事例は存在しました。

多くの場合、これらは兜に直接取り付けたというよりは、外付け式の拡張パーツだったと考えられていますが、図によっては直接兜からツノが生えているように見えるものも存在します。おそらくはデフォルメの都合でこういう描写になったと思われますが、兜に直接取り付けるタイプのツノが無かったと言い切るのは難しいかもしれません。

神話: 中世にはアイアン・メイデンとか恐ろしい拷問器具があったよ

反論: その辺の拷問器具は、実際には中世より後のものだよ

解説:

「残虐な中世の拷問器具」と呼ばれるものはいくつかあるのですが、例えば代表的なものを挙げると

- 鉄の処女/アイアンメイデン(Iron maiden):最初の言及は1793年

- 苦悩の梨(Pear of anguish):言及は17世紀から

- ブレストリッパー(Breast Ripper):1599年から

という感じで、いずれも中世とは言いがたい時代の産物です。

うち最も有名な「鉄の処女」については、そもそもが18-19世紀の哲学者ヨハン・フィリップ・シーベンケースの創作だろうと目されています。

彼自身の記述によれば、「硬貨を偽造した男を裁くために1515年、鉄の処女が使われた」とのことです。が、彼の主張を補強するような当時の資料はなく、逆に様々な見解が彼の記述の胡散臭さを示唆しています。また現在遺されている「現物」もまた全て彼の著述以降に作られたことが判明しています。そんなわけで、鉄の処女は件の哲学者が「残虐な中世」を演出するためにでっち上げたのだろうというのが大方の歴史家達の見解になります。

中世にも拷問はありましたが、大抵の場合は鞭やロープ、梯子といった比較的シンプルな道具を用いていました。

そもそも、拷問とは時間をかけて相手の精神を折る仕事であると中世の拷問官も申しておりますし。そう云う観点からすれば、あんまり残虐過ぎて激しく肉体を痛めるような装置は、拷問の目的にそぐわないと言えましょう。

補足: 中世と拷問

拷問がどの程度用いられていたかはその時代の裁判制度にも依存します。

実のところ、中世当初はゲルマン的な神明裁判とか決闘裁判が幅を利かせていたので、裁判において拷問はあまり流行ってはいませんでした。

やがてローマ法が復権し、比較的近代的な裁判が普及するに従って、「証拠の女王」たる自白を得るために拷問が多用されていくようになります。

また、拷問は異端審問や近世の魔女裁判等にも多用されました。信仰という内面を扱うタイプの裁判では、物的な証拠は得難く、その分自白が重視されたためです。要するに自白=拷問ですね。この辺はいかにも彼等らしいといいますか。

神話: 中世の学者は、針の上で何人の天使が踊れるか論じ合ったよ

反論: 中世の学者はそんなこと論じてないよ

解説:

「中世の哲学者は、針の上で天使が何人踊れるかなどといった問題を議論していた」

この「天使のダンス論」は、17世紀にウィリアム・チリングワースという聖職者がが取り上げて以来、「中世の哲学(スコラ学)がいかに下らないことを議論していたか」を象徴するトピックであるとして人口に膾炙していきました。

が、しかし。この問題、意外と容易ではありません。

まず、反論が述べているとおり、針の上で何人の天使が踊れるかというトピックはウィリアムがでっちあげたものであり、中世学者はそのようなことを議論はしていません。

ただし、代わりに、似たような問題を、中世の学者は実際に論じています。それは、「天使は針の上に何人いられるか」という問題です。

え? 同じじゃないかって?

いえいえ、冒頭のトピックは「踊り」を議論しているのに対し、中世の学者が実際に論じたトピックにおいては「居る」という場所論が問題にされている点で微妙に異なります。これは、存在とか場所とかそういう哲学的な問題と絡んできます。

この「天使の存在論」を論じたのはトマス・アクィナスやドゥンス・スコトゥスといった中世の学者達です。大物です。

中世神学は魔界なのであまり立ち入りはしませんが、彼等が問うたことを大雑把に書き下すと、

- 天使は元来、現世を越えた存在(純粋な精神)である

- その天使は自分が(現世に?)存在するために特定の場所を必要とするか

- あるいは2人の天使が同じ場所に存在したり、1人の天使が2つの場所に存在することはできるのか

- そもそも、その天使が場所において「ある」といわれるのはいかなる意味においてか

的なことを述べています。それは平たく言えば、天使という純粋な精神体と現世の3次元空間はいかなる関係にあるかという問題の考察にほかなりません。

さらにその議論の背後にはアリストテレスの場所論が横たわっています。

アリストテレスは、非連続である点は連続体である線を構成できない、と「自然学」の中で主張しています。しているそうです。

これを天使の場所論に持ち込めば、実体として不可分である天使は「点」であり、3次元空間たる現世は連続体である「線」に該当します。

とすれば、アリストテレスに従えば天使は現世に存在することはできないということになるが、これはいかなることか、という話になります。

‥とまあこんな具合に、中々にややこしそうな領域に足を突っ込んでいる様が伺えます。

しかし残念ながら、そろそろ私の知識では解説しきれなくなってきました。中世神学は魔界なのです。

というわけで、この辺で追求は諦めてまとめに入りますと、以下のような具合になります。

- 「天使のダンス論」は、近世人がスコラ学を揶揄するためにでっち上げた問題だよ

- でも似て非なる「天使の存在論」は実際にスコラ学者も論じてたりはしたよ

- ただし、「論じて」はいるけど、近世人が揶揄したように「激しい議論を交わした」というような論じ方ではなかったよ

- それはそれとして、スコラ学者は、天使の存在論を通じて、アリストテレスの自然学を吟味したり、場所論を検討したりしたみたいだよ

- で、結局のところ中世学者が下らないことを議論したか否かは個々の判断に委ねるよ

より詳細をご所望の方は、各自魔界に旅立っていってください。

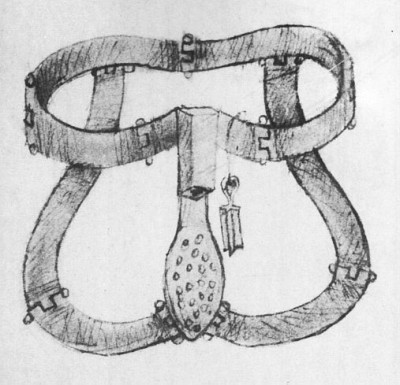

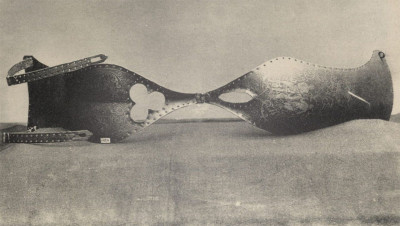

神話: 中世人は、妻の浮気を封じるために貞操帯を使用したよ

反論: 中世人はそんなものは使わなかったよ

解説:

貞操帯とは、自慰や性交を物理的に封じるための下着で、大抵は錠前によってロックされる機構になっています。

で、欧州では昔から、「十字軍の時代、遠征に出掛けた騎士たちは、遠征中に夫人が浮気をしないようにと貞操帯を着用させていた」という伝説がまことしやかに囁かれていました。

欧州の幾つかの博物館には、中世のものとされる貞操帯が展示されてもいました(中には、かのカトリーヌ・ド・メディシスが使用したとされる物も)。

しかし、信頼できる資料にはそのような貞操帯の使用は記されておりません。

資料上、最初に貞操帯が明確に述べられているのは、一部界隈で有名なConrad Keyserによる15世紀初頭の軍事書「ベリフォルティス」っぽいです。

しかし、件の本における貞操帯は、風刺的な意味合いで描いたものとされています。そもそも、件の書は下の図のように、やたらと素敵度の高い絵を沢山載せていることで知られておりまして、あまり真に受けると馬鹿を見る類のものでもあるのです。

また、博物館にあった実物の貞操帯も、よく調べてみると中世までは遡れないことが判明。実際にはどれも19世紀のものだろうと目されています。フランスは国立中世美術館に展示されていた、カトリーヌ・ド・メディシスのものと目されていた貞操帯もまた、調査の結果19世紀のものであることが明らかになりました。

そんなわけで結局これらの貞操帯も、多くの場合、展示から外されることになったとか。

実のところ、この中世人貞操帯使用説は19世紀になって盛んになったものでした。

そしてその19世紀前後という時代は、自慰が健康に害悪であるという説が広く囁かれた時代でもあります。そのような世相の中で、自慰を防ぐ為の様々な器具が開発され、その中には図のような貞操帯も含まれていました。つまり、貞操帯は中世に存在したかは疑わしいものの、19世紀には紛れもなく存在したわけです。

恐らくは、貞操帯に親しんだ近代人と、揶揄的表現としての貞操帯と、ろくでもないものを中世に求める風潮が相まって、中世人貞操帯使用説が生まれたものと思われます。

日本で取り沙汰されることはあまりありませんが、海外では中世のろくでもなさを示すアイテムとして根付いているらしく、The Medieval Chastity Belt: A Myth-Making Processなんてタイトルの本も上梓されています。

当方も中身を読んだわけではありませんが、どうやら貞操帯は中世に対する神話(=誤解)の象徴ともなっているようです。

神話: 中世の水は汚かったので、中世人は水ではなくビールやワインを常飲したよ

反論: 汚い水は飲まなかったかもしれないが、綺麗な水は普通に飲んだよ

解説:

これは中世に関する言説の中でも特に根強いもので、半ば定説と化しているすら言えるでしょう。

しかし、この「中世人は汚水を避けるために酒を飲んだよ」説には一つだけ欠点があります。平たく言えば、資料にもとづいていないのです。

当時の医学書にも、水は汚いので酒を飲めと薦めるような記述は存在しません。逆に、綺麗な水は心身の健康に良いと大いに勧めているほどです。

中世人にとって水は通常の飲料だった事を示す資料は沢山あります。上記のような医学書に限らず、宗教的な逸話であったり、都市の記録だったりと多岐に及びます。

中世の都市も綺麗な水の確保には力を割いていました。各種の井戸は当然として、ロンドンでは水道管を使って水を引き、エクセターではその水道管のための地下トンネルが掘られました。パリにも給水泉が多数設置されています。またイタリアはシエナではボッティーノと呼ばれる地下水道が作られたことで知られています。

こうして引かれた水は市民のために供されるわけですが、そこでは第一の用途として飲料が挙げられています。

勿論、すべての水が飲用に適していたわけではありません。

医学書にも「きれいな水」とか「川から組んだ水」「雨水」といった記述があり、水は水でも「どこから汲んできた水なのか」に関心を払っている様が伺えます。例えば綺麗な井戸の水や小川の水は良いとされる一方で、沼地や汚い水槽の水は飲料としては宜しくないという具合です。

都市当局もいろいろ手を打ちはしましたが、都市の井戸が工業排水などで汚染されることもままあったでしょう。

しかしながら、中世人が汚い水を前にして、「綺麗な水を確保し飲むよう意識した」ことは資料から伺えても、「代わりに酒を飲んだ」ことは伺えないわけであります。そもそも、そのワインやビールを薄めるために水を継ぎ足すことは普通に行われていたわけですし。

あまり細かく語ると長くなってしまうので、ここら辺で簡単にまとめますと

- 中世人は比較的たくさん酒を飲んだよ

- でもそれは資料から判断する限り、水が汚かったためとは言えないよ

- と言うか、中世人も普通に水を飲んでいたよ

という感じになります。

勿論、「綺麗な水が手元になかったので代わりに酒で喉を潤す」というケースも実際にあったと思われます。しかし酒と水の因果関係を示す証拠は乏しく、過度に一般化して「酒は水代わり」と言っちゃうと、そりゃいささか勇み足だろうと相成るわけです。

とは言えこの辺のトピックはそのうち再反論も出てきそうな気がするので、あまり断定的なことは言わずに気長に眺めるのが良いでしょう。

神話: ノイシュヴァンシュタイン城は中世のお城だよ

反論: ノイシュヴァンシュタイン城城は19世紀のお城だよ

解説:

本項の主役たるノイシュヴァンシュタイン城は、バイエルン王ルートヴィヒ2世が19世紀に建てた、「なんちゃって中世」様式として有名なお城です。

長い歴史の中には、中世趣味が高まりを見せることもあるのですが、そこで追い求められたのは大抵は過度に美化された空想上の中世だったりします。このノイシュヴァンシュタイン城もその一種で、ルートヴィヒ2世が抱く中世に対するロマンチックな憧れを具現化した結果、現実の中世城砦とはほぼ無関係なファンタジックなお城が誕生したという事の流れになります。

このように中世とは直接関係ないノイシュヴァンシュタイン城ですが、考証をやかましく言わない大らかな時代には中世を象徴するお城として紹介されていたようです。

しかし今日の日本であれば、「中世のお城」としてよりは「なんちゃって中世のお城」としての方が知名度があるかもしれません。

神話: 中世欧州ではトマトは毒だと考えられていたよ

反論: 中世欧州にトマトは無かったよ。新大陸から伝わった後はすぐに欧州中に広まったよ

解説:

さて、この神話9は本記事の中でも特に微妙な案件の一つです。

まず、御存知の通り、トマトの原産地はアメリカ大陸なので、大航海時代になるまでヨーロッパには存在しませんでした。

そこまではいいとして、問題は「すぐ広まった」の部分です。確かにイタリアでは、17世紀頃からトマトは全土に広まりました。

ただし、観賞用として、です。

伝来当初、ベラドンナを始めとする毒性植物との類似性もあり、トマトは毒を持っていると考えられました。そのため、トマトはもっぱら観賞用・贈答用として栽培されていたのです。

無論、すべての人がそう考えていたわけではなく、早くも16世紀半ばには実際に食べてトマトのレシピを考案する豪の者も現れています。しかし、その後直ちに食料として広く普及したという痕跡ありません。

食料としてのトマトは、新大陸と最も結びつきの強かったスペインで17世紀に、そのスペインと関連の深かったイタリアでは17世紀末から18世紀に掛けて広まりました。

それも、トマトそのものというよりは、トマトソースという形態が発明されたのが普及のきっかけとされています。その後、トマトソースがピザやスパゲティと結びついてイタリア料理の柱の一つを構成することになるのは周知のとおりです。

(ちなみに、イタリアで最初にトマトソースに言及した書では、これを「スペイン風トマトソース」と称していますので、やはりトマトソースにおいてもスペインが先駆者であったと思われます。)

日本でもトマトは長らく観賞用であり、1900年頃に、後にカゴメ創業者となる蟹江一太郎が各種の西洋野菜を栽培した際にも、トマトだけはまったく売れなかったとされています。で、その後トマトソース・トマトケチャップの開発・普及と共にトマトの認知度も上がっていったようです。

そんなわけで、日本でも欧州でも、観賞用→トマトソース→トマト自体 という順序で普及していったことになります。純粋な食べ物としては、癖が強すぎるのかもしれません。

さて、上記のトマト物語を冒頭の「反論」の内容と照らし合わせてみるとどうでしょう。少なくとも欧州全土に食用として普及したと言えるまでには伝来から200年以上は経過しているわけで、「すぐに広まったよ」の部分はいささか勇み足と言えそうな気がします。

中には「16C末に、飢えた南イタリア人が勇気を出してトマトを食べた結果、意外と美味いことが判明して広まった」という言説もありますが、今のところソースが見つかっていないので保留中です。もしこの逸話の詳細をご存知の方がいれば御教示くださいな。

神話: 中世人の平均寿命は30歳。中世人は概ね30歳までしか生きられなかったよ

反論: 平均寿命が短いのは乳幼児の死亡率が高かったからだよ

解説:

どういう調査の仕方をしたのか不明瞭な点もありますが、例えば手元の資料でも、中世人の平均寿命はだいたい30~35歳くらいだとされています。

ただし、反論で述べられている通り、平均寿命を押し下げているのは子供の死亡率が高かったためであり、子供時代を生き延びた人間はある程は長生き出来ました。

当時でも最低50歳にはならないと老年とは考えられなかったし、事故や病で早世しなかったら60~70歳くらいまでは生き延びるのは普通だとされていました。

で、この乳幼児の死亡率というのがこれまた扱いが難しい数字でして。

地域や時代は当然として学者によっても値が異なるため一概に断言しづらいのですが、幅をとって見積もると、3割~8割くらいの間を行き来したというのが実情だったと思われます。えらく幅がありますが、ケースバイケースなのでこうとしか言えないのです。

つまり、安定した社会の元では半数あるいはそれ以上が生き延びた一方で、飢饉や疫病、戦争の時には死亡率は八割近くまで上がり、幼少期を生き延びることができたのはごくわずかになるというわけです。

ちなみにこの手の事情は中世に限った話ではなく、古代から近代に至るまで、程度の差こそあれ子供の死亡率というものは高いのが普通でした。

歴史的に見れば、どちらかというと現代が例外です。

神話: 中世人はナイフやフォークといった食器を使わなかったよ

反論: 中世人は食器を使ったよ。フォークは6世紀にビザンツ帝国に、11世紀にイタリアに伝わったよ

解説:

※この項目の「食器」とは、皿やボウルなどのいわゆる「器」ではなく、フォークやナイフ類を指します

歴史属性持ちの方であれば、「中世人は手掴みで飯を食べた」という言説を見たことがあるかもしれません。

これに関しては割とその通りで、当時の人間は結構指を使って飯を食べてました。その作法は現代人から見れば、上品に表現して「野趣に富んだ」的なものでした。

とは言え彼等が食器類を使わなかったというわけではありません。彼等は彼等なりのやり方で食事と相対していました。

中世食器の代表格がナイフです。そもそも中世人にとって、縄を切ったり野犬を追い払ったりと、食事に限らずナイフは日常の必須道具でした。

現代人が財布を携帯するように、当時の人間は自前のナイフを腰に携帯するのが一般的。そしてそんな身近なナイフは食事の際にも活用されたわけです。ナイフは各人が持っているのが当然とされ、宿などの食事でも、わざわざ個別に支給したりはされないことも多かったようです。

また、彼の地ではスープやポタージュも食事としてポピュラーだった都合上、スプーンも用いられました。ただし、お椀から直接飲むスタイルが長い間一般的で、ナイフに比べれば普及度は下だったようです。

で、厄介なのがフォークです。冒頭の「反論」において、件のサイトは11世紀にイタリアに伝わったと述べています。

確かに、11世紀にフォークはイタリアに伝わります。11世紀の細密画にもフォークを描いた例が何点か存在します。が、その後、広く普及したかどうかは話が別なのです。

逸話の中では11世紀にビザンツから嫁いできた王女がこれをもたらしたとされていますが、己の手ではなくフォークという道具を使ってものを食べている様は、民衆や聖職者の非難の対象になっています。フォークは人間を惰弱にする悪魔的な堕落の道具、というわけです。

そんなわけで、フォークは伝来後も直ちに受け入れられ一般化したわけではありませんでした。仮に使われたとしてもしばらくの間、その用途は口元に運ぶためではなく、パンや肉を切り分けるためであったとされています。

その後、時間をかけて段々と、フォークはイタリアから欧州各地に普及していきました。

その主な原動力となったのは、恐らくパスタ‥スパゲティです。大抵のものはナイフと手で対応できた中世人ですが、さすがにスパゲティを前にするとフォークを使いたくなる事もあったようです。

14世紀中頃のトスカナ地方では、スパゲティをフォークで食べるのが一般的と伺える記録もありますし、13世紀フランスのルイ九世への手紙には、フォークを使って果物を食す風習への言及があります。これらがフォークの普及に関する比較的早期の記述になります。しかし全体的に見れば、普及はもっと遅れていたと見て良いでしょう。

そんなわけで、フォークの普及に関しては

- 時代が後になるほど

- 階級が上になるほど

- イタリアに近づきイギリスから離れるほど

頻繁に用いられたと言えます。イングランドにおいては、1600年になってもフォークはほとんど知られておらず、仮に使ったとしても「イタリアかぶれ」として揶揄にされる類いのものだったようです。

神話: 中世人は旅をしなかったよ

反論: したよ

解説:

中世で旅といえば、巡礼です。

これは、霊験あらたかな聖人・聖遺物を祀る教会や修道院を訪れ詣でるというもので、11世紀以降、欧州各地で盛んに行われるようになります。

元来は宗教的な行いではありますが、世俗的‥つまり今日的な観光旅行めいた側面もあり、時を経るにつれて聖俗両面を併せ持つ中々に重層的な文化へと発展していきます。

巡礼への動機も様々ならば、巡礼者も老若男女に及んでおり、イギリス文学の白眉「カンタベリー物語」には実に多種多様な人々が巡礼に向かう姿が見て取れます。

農民にとってすら巡礼は他人事ではなく、ハードルは低くはないものの、努力して巡礼に行かんとしていた様も伺えます。

中でもローマ、イェルサレムそしてサンティアゴ・デ・コンポステーラの三大巡礼地は特に名高く、この辺は「死ぬまでに一度は行ってみたい」と思えるような憧れの巡礼スポットでした。そういう意味では、本邦江戸時代の「お伊勢参り」の同類か、あるいはそれをもうちょいグレードアップしたものと考えて良いかもしれません。

そんな巡礼以外にも、各地を旅する人々の集団が存在しました。

石工などのように各地を遍歴して仕事を請け負う職人達、羊飼い、楽師、学僧、傭兵、乞食等など。

放浪していたのは職業的な移動者だけではありません。当時の人間の自伝などを読んでいると、仕事を求めてはあっちに行き、学業で師事する先生を求めてはこっちに行き、諍いから逃れるために、敵を襲撃するために、庇護者を見つけるために、亡命のためにと、伝記の主人公らは実にまあ、あっちこっちにうろついていたりします。読んでるこっちが落ち着けと言いたくなるくらいです。

今日のようにネットも郵便局もない時代なので、他人と連絡を取ったり何かを探したりするだけでも必然的に足を使って移動することになります。そんなわけで、(範囲の広さはそれぞれですが)中世の人間は意外とあちこち歩き回ったのでした。

神話: 中世人は常に汚く、衛生感覚もひどかったよ

反論: 中世人は風呂にも入ったし、清潔に気をつけてたよ

解説:

これ、微妙に「反論」が反論になってないような気もしますね。風呂に入りさえすれば清潔と言えるものでもないでしょうに。

さて、では気を取り直して解説です。

有名な「窓から糞」に限らず、中世欧州が汚かったとする言説は日本でも多く喧伝され、受け入れられています。しかし、よくみるとそこで語られているのは近世以降の事例だったりすることもままあります。

一方で中世の都市条例などを見ていると、都市当局が清掃係を雇ったりと彼等が清潔さや衛生に気を使っていた事が見て取れ、彼等なりの衛生概念を持っていたことも伺えます。

じゃあ実際の所はどうだったかという話になるのですが、まぁ、やっぱり汚かったのは確かでしょう。とはいえ、この辺の正確なところを把握するのは結構困難です。歴史学者ですら、過去に多く誤謬に陥ってきました。ここでお茶を濁すべく、ジョン・D・クレア「暗黒の中世」より以下の一説を引用してみましょう。

前述したような資料に基づいて、歴史家は実際の生活様式を探り出そうとする。これはむずかしい作業だ。

たとえば、中世の人は清潔だったのかどうか、という疑問がわく。

当時の作家たちは、農民が放つ悪臭に不平を漏らしているし、家の床には「ビール、油、骨、はいせつ物」が散乱していたという。このような資料から、多くの歴史形が、中世の人々は不潔極まる中で暮らしてきたと発言してきた。しかし、都市には公衆浴場があり、裕福な人々は各部屋に良い香りが漂うよう務めていたということが解った。

そうなると、歴史家はどちらを信じればよいのだろうか。通りの汚さに対する絶え間ない不平は、中世の人々が不潔な生活をしていたということを言いたいのか。それとも、彼らがゴミに対して反感を持ち、なんとか市街を清潔に保つよう行動を起こそうとしていたということを言いたいのだろうか。

また、汚さは同じだとしてもそれを取り巻く当時の空気も考慮に入れる必要があるでしょう。

例えば仮に人糞が道に落ちているとしても、高層ビルが立ち並ぶアスファルト道と、牛豚が闊歩する未舗装の田舎道とでは、同じ糞でも馴染む度合いが全然異なるわけです。で、中世という時代の空気は、一般的に思われてるよりは後者に近かったりするのです。

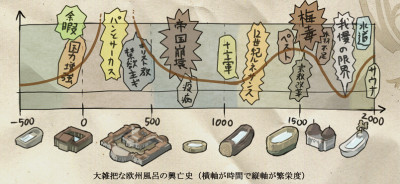

補足: 中世の風呂

一般に、中世は風呂が廃れた時代だと言われます。古代のローマと比べりゃそりゃそうでしょう。

しかし、割と見過ごされがちですが、中世に風呂は復活しています。そして二度死んでいます。

手前味噌ですが、私が以前に描いた同人誌から風呂の繁栄と衰退の様を大雑把に描いたグラフめいたものを抜粋します。

こんな感じで一度ローマの崩壊とともに風呂文化も廃れたあと、中世盛期以降、以前ほどではないにせよ風呂は再び普及しています。しかし、中世末期から近代に掛けて再び衰退している様が見て取れるかと思います。

よくペストや梅毒が原因とも言われますが、最近は複合的な要因によるものだという見方が有力っぽいです。

そもそも歴史を見渡せば、風呂というのは割と文化に応じて固有に発展していくものであって、そこまで普遍的なものでもなかったりします。

どちらかと言うと日本と古代ローマが人類史上の例外であって、これを基準にするのは酷というものです。その日本でも、本記事の時代には風呂はさほど栄えてなかったわけですし。

神話: 中世の女性は権利を持っていなかったよ

反論: 持ってたよ。彼女らは財産を相続もしたし、商売も仕事もしたよ。女性の権利が衰退したのはむしろ近世だよ

解説:

中世欧州は概ねキリスト教社会なので、社会通念としては女性には貞淑や従順といったあり方が求められました。

妻は夫に服従するのが当然とされ、法的にも色々制限されて夫の監督下に置かれていました。

しかし、現実は、中々厄介です。こと男女の関係に関しては、建前と現実が不一致を起こすことも珍しくありません。

法的にはいかに夫の権利が強調されようが、夫婦の仲は二人のものなのであって、互いの性格や力関係によってはいとも簡単に「かかか天下」に陥りうるわけです。

特に下層の貧しい夫婦であれば夫婦共働きは自然なことであり、また、当時の家事は干し草作りからビール醸造まで幅も広く重労働。その帰結として妻が発言力を持つこともままあります。

偉い人達の世界もまた然りです。表向き、政治に関わるのはもっぱら男性の王侯らですが、その妻は「取り次ぎ役」として大きな影響力を振るったりしました。

とまあそんな感じで、個々の人間関係は制度や建前とは別次元の理屈で動いていたというわけです。

勿論、だからといって男女が社会的に同等だったわけでは決してありません。

女性が商売を営んだり、男性顔負けの仕事をしたり、貴族の当主の地位を相続したり、戦士として戦場に立つ例はなんぼか報告されています。

しかし、総体として見れば、男性に比べると社会進出は控えめと言わざるを得ません。例えば、一般的な職人の世界で女性が親方を務めることもありましたが、叩き上げというよりは親方の未亡人が夫の後を継ぐケースが多かったようです。

で、近世になるとこの手の建前がより強化され、女性の権利は制限されていったそうです。当方、近世以降は疎いのであまり詳しいことはわかりませんが。

そんなわけで、大雑把にまとめますと

- 法や社会通念的には、確かに女性の権利は制限されていた

- 現実においても、社会通念ほどではないにしても、やはり女性の社会進出は制限されがちだった

- しかし実態が建前通りになるかどうかは、かなりの度合いでケースバイケースだった

- ので、一概に語るのはとても難しいのだ

という感じでしょうか。

総じて言えば、階級が下の方になるほど制度や建前に縛られなくなる傾向があると言えましょう。

神話: すべての中世人は極端に信心深く、教会に従っていたよ

反論: 敬虔な人もいればそうでない人も居たよ

解説:

中世人は迷信深く非理性的であるとする認識は、今ではある程度共通認識となっているかもしれません。

勿論、中世欧州はキリスト教社会と言われるほどなので、キリスト教は人々の認識の大前提として信じられていました。

しかし同時に、人々と教義や教会との間には様々な距離感が存在しました。

現代人にとって「道徳」は当然守るべき規範ですが、だからといって必ずしもすべての人が遵守しているわけではありません。教会が説く道と中世人との間にも、似たような距離感があったと言えましょう。

自身の利益と教会の要請が対立した際、中世人が前者を選択する様は多くの資料に残されています。教会が賭博を非難したからといって賭博が世から消えるわけではありませんし、十分の一税を正直に進んで払うような物好きはむしろ少数だったようです。

でも分類としては彼等はまごうことなきキリスト教徒だったわけですし、ヨセフあたりはともかくとして、神やイエスやマリアを疑うなどとても考えられない事だったでしょう。

というわけで、神を信じてはいても、信心の深さや教会への帰依の度合いは色々というわけです。教会は、それこそ中世を通じてずーっと、言うことを聞かない信徒達に手を焼いていました。

農村に行けば更に教会の統制は緩む傾向があります。

宗教改革後の話なので中世からは多少外れますが、カルロ・ギンズブルグ著「チーズとうじ虫」では、イタリアはフリウーリの田舎の農民の信仰の世界を伺うことができます。

そしてそこでは、一介の農民ですら、神にまつわる諸々のことを独自に思案し議論する様が描かれています。

中でも件の書の主人公たるメノッキオが展開する世界観はステレオタイプなキリスト教観からは全く自由で、司祭や異端審問官も困惑させられる程です。

かように、キリスト教社会も決して一枚岩ではないのでした。

いかがだったでしょうか。件の記事は中世を擁護したいあまり前のめりになってる感もありましたが、それはそれとして、中世という時代がいかにろくでもないイメージを頂戴してきたかが多少なりとも伺えたのではと思います。

もちろん、これらはほんの一端。本記事で語られなかった神話もまだまだ沢山あります。

とは言え、現代日本人からしてみれば「知らんわそんな事」というトピックも結構あったのではないでしょうか。

日本でも中世欧州のブラックさが語られることはよくありますが、そこで初夜権や貞操帯が話題になることはあんまり無いような気もします。

逆に、例えばハイヒールが中世の道の糞を避けるために生み出されたという話は、かなりの部分、日本で独自に進化した神話だったりします。

他にも風呂なんかはよく話題になりますし、日本人は清潔とウンコに関わる話題が大好きなのかもしれません。あとキリスト教。

しかしこうして眺めると、近世近代の人間が作り上げた神話も結構あることに気が付きます。特定の個人に帰せられる神話も幾つか見てきました。

神話とは言え その発端はささいな誤解であったりして、彼等としてもあまり悪意はなかったのかもしれません。しかし、そのちょっとしたミスや入れ違いが受け入れられ、拡散され、尾ひれがついて、最終的に神話になる‥。

そのプロセスを考えると、近世近代人、そして現代人が、中世をどう解釈したがっていたかが浮かび上がってきます。

実際の所、この手の中世に対する誤解は、ルネサンス期から延々と積み重ねられてきたという実績が欧州には存在します。そう考えると、中世の神話とは、中世ではなく、それを生み出した近現代人こそを写す鏡なのかもしれません。

ちなみにこんな記事を書いておいて言うのも何ですが、当方自身はというと、神話が生まれ定着するのもさもありなんと思ってます。 だってほら、海外ですらこんなざまなんですもん。

参考文献

参考文献‥は、出典をメモしてたテキストがBSODの煽りを受けて消滅してしまったので、今回は勘弁してください。

いつも楽しくブログを拝見させていただいています。

以前に件の記事を見たことがあったのですが、自分の英語読解力ではまともに理解できず、非常に気になっていました。

長年のもやもやが晴れ、その上詳しい補足解説も見れてとても勉強になりました。ありがとうございます。

興味深く読ませて頂きました。明日使えそうなトリビアばかりですね!

バイキングたちが角つき兜じゃなかったのは衝撃でした。

当時の芸術家たちのセンスの高さが伺えますね…。

バイキングの野蛮さと力強さが感じられるので、今後も日本の西洋風ファンタジーでは角つき兜を採用してほしいところです。

水の代わりにワインを飲んでた説も、多くのファンタジー作品で使われる設定だけに驚きでした。

牛の膀胱や胃でつくった皮の水筒もファンタジーものの定番アイテムですが、あの中身は水だったかもしれないのですね…

バイキングは略奪よりはむしろ水運を利用した商業によって繁栄していたという話もありますよね。

そもそも、品物を略奪しても商人に売らなければどうにもならない訳ですし、”蛮族”と呼ばれる人々は記録が残ってないだけで、むしろ経済的だったのではないかという意見もあります。

北欧のバイキングは地中海や川をさかのぼった内陸にまで進出していますし、広大な商業ネットワークを築いていたのかもしれません。

平均寿命と乳幼児の死亡率の話、中世ヨーロッパに限らず勘違いしている方が多いように感じます。

衛生面は、当時の理想と実際に達成できたことの乖離とか、知見が十分でなかったために当時は「これできれいだ」と思われてたものが現代人から見ると「不潔だ」となる可能性もありそうですね。

……これ、「初夜権を有していたよ」ってのは神話じゃないのでは。

「初夜権を使ってNTRざんまいだったよ」であれば神話だと思いますが。

あと誤解というかまた新たな神話が誕生しかねないので確認したいのですが、トマトが伝来当初は毒(少なくとも食べて体に良い物ではない物体)として伝わったのは事実で宜しいのでしょうか。

どちらかと言えば神話と言うか「え、17世紀とか(なんなら18世紀も)って中世じゃね?」というただの誤解な気がします。

中世人は旅しないと言う際も、全中世人は全く一度も旅しない、というニュアンスは滅多にないでしょう。一般的な中世人にとって長旅はホイホイ行ける物ではない、くらいの意図じゃないでしょうか普通。

そうすると、農民らにとって(巡礼の)旅のハードルが決して低くないなら旅しないのもあながち神話とも言えない気がします。もちろん、巡礼が一つのメジャーな旅文化として確かに存在した事実とは相反しません。

恥ずかしながら都市に限らない全体的な中世の一次産業人口割合は知らないので、農民・小作人の類は一般ピープル代表足り得ないかもしれませんが……

タイトルと反論をシンプルにし過ぎるとそこらのまとめサイt……神話の発生場所みたいになるんで微妙に嫌です。

最後に、かかあ天下です。

ビールを水代わりに~は、帆船では長期の航海で水が腐ってしまうので水の代わりにビールを飲んでいた、というエピソードをよく聞きます。

たしか岩波の輪切り大図鑑にあったと思います。ちょっと自信はないですが。

そこから一部情報が抜けてガセになったかもしれませんね。

いつもふんだんに画像資料を使って記事を書いてくださり、とても参考になります。ありがとうございます。

ところで、頻繁に入浴することについて「日本と古代ローマが人類史上の例外」とおっしゃっていますが、イスラム圏ではローマから入浴文化が継承されたことや、教義的な理由から清潔が重視され、古くからどんな街にも公衆浴場(ハンマーム)があるといいます。

またインドにおいても沐浴場が数多く設けられていますし、これはヒンドゥに限ったことではなく、少なくとも石窟寺院の頃には仏教徒の僧院に浴室が設けられています。

遥か遡ってインダス文明の遺跡にも公衆浴場が確認されていますし、メソポタミア文明の遺跡には最古の浴室が見られるといいますから、入浴はさほど特別というわけでもないのではないでしょうか。

Pingback: で、結局ヴァイキングは角つき兜をかぶったのか | WTNB機関年代記