■諸元■

| 書名 | 大聖堂・製鉄・水車 中世のテクノロジー |

| 書影 |  |

| 著者 | ギース一族(ジョゼフ・ギース、フランシス・ギース)(著) 栗原 泉(訳) |

| 出版 | 講談社学術文庫 |

| 発行 | 2012年(原語版: 1994年) |

| 評価 | 資料度:★★★☆☆ 情報量:★★★★★ 説得力:★★☆☆☆ 独自性:★★★☆☆ 好感度:★☆☆☆☆ |

■概要と要約■

「ギース一族、技術史に手を出すの巻。或いは101回の『ほんまかいな』 」

ギース一族。

中世史に関する多くの本を記し、特に日本では「中世ヨーロッパの○○の生活」三部作で有名だ。この三部作はある意味で中世生活史の入り口的な存在の本なので、趣味での中世生活史家ならば世話になった人は少なくないのではなかろうか。

そんなギース一族が記した中世欧州の技術史本たる本書は、「中世欧州」に付きまとうとある見地を前提としたものである。その見地とは、つまり「中世=暗黒時代」「中世=停滞の一千年」「中世=野蛮と宗教に支配された理性不在の時代」「中世=偉大なる古代ローマと栄えあるルネサンスの間にある不毛な時代」という、平たく言えば「中世=残念な子」とする史観である。流石に今では中世史家でこの見地に全面的に首肯する人は少ないだろう。が、中世に特に興味のない多くの人にとっては、暗黒時代史観は心地よく響くものであるらしく、未だにこの史観は根強く存在し敷衍している。

ギース一族がいるアメリカでの事情は知らないが、彼の地にもきっと似たような状況はあるのだろう。本書はそのような暗黒時代史観を、技術史という体裁を用いて一つ一つ、ある時は懇切丁寧に、またある時は大雑把に論破し潰していく試みであると言える。

その結果、ちょっと、と言うか、だいぶ勇み足気味になっているのをご愛嬌と見るか重大な瑕疵と見るかは貴方次第。水車、軍事、建設、造船、その他様々な技術による、暗黒じゃない中世技術史をコンパクトにまとめた一冊。

■評価■

情報量:★★★★★

流石に中世生活史三部作の著者だけあって、本書には380P弱の文庫本に収まり切らない程の情報に満ち満ちている。特に、上から見ただけの技術史ではなく、下からの視線、つまりテクノロジーに実際に従事した職人や修道士達の事情も盛り込んである点が本書ならではの魅力だろう。鍛冶屋は社会の中でどのような立場だったか、中世初期に水車を普及させたのは誰だったのか..。人間に焦点を充てた幾多の記述のお陰で、生活史スキーにとっても楽しく読める一冊になっている。この辺はギース一族の十八番といったところだろうか。

勿論、上から見た技術史の部分でも実に多くの気付きを本書は与えてくれる(そもそも私自身、技術史本はこれが初めてというのもあるだろうが)。

火薬や印刷に限らず幾多の技術の背後にある中国の存在、アジアと欧州との銃火器を巡る技術の階段、大三角帆(ラテイーンセイル)に代表される欧州での造船の技術革新の数々、科学技術に対して意外と抑圧的ではなかった教会の態度、そして水車、水車、水車。そうだよ、水車だよ水車。

本書を読むと、中世とは決して暗黒の二文字で片付けられるような時代ではなく、技術革新へのエネルギーに満ちた時代だったと思えてくる。それは単に技術だけではなく時代精神にも当てはまる。教会の態度など細かなことは本文でも沢山述べられている。ルネサンスと近代への飛翔は突然やってきたのではなく、既に中世人の中にその準備は整っていたのだ、という話。

ちなみに個人的に一番中世を偉大だと思ったのは、古代にも近代にも存在した奴隷という制度が、中世欧州には(あんまり)存在しなかったという事実だ。

このように本書は前向きな中世史であるが、前の方を向きすぎたせいか、全体的に駆け足気味になっており詳細な議論が置き去りになっている感が強い。

と言うか、技術や従事者や時代精神まで絡めながら中世全体を論じるのは、文庫本じゃ無理がある。ページ数倍になってもいいから細部を端折らずにちゃんと考証を盛り込んだ完全版を出しておくれ。あと図をもっと盛り込むべし。 なんどでも言うが、服の構造や機械の構造を述べながら図を一切示さないのは徒漕刑のみが償いうる程の罪である(断言)。

説得力:★★☆☆☆

さて、もう十分に褒めたので、こっからは突っ込みタイムである。

本書は情報量は多いものの、抽象的な箇所になると論拠が妙に脆弱である。特に、「中世は残念な時代だった」という言説に反論する際にこの論拠の曖昧さは華々しく輝く。

例

中世初期の歴史は暴力的な事件で成り立っていたとする従来の見方は、実のところ状況の上っ面しか捉えていない。というのも、農民経済の基本的な富である土地は、盗難や掠奪に遭うことがないからだ(p65)

何というか、この理屈はちょっとどうなんだろう。 筆者に言わせれば「北斗の拳」の世紀末の世界だって同じ評価になりそうだ。どれだけ殺されようと、それ以上に産んで食料を生産して人口増加になれば筆者にとっては問題にはならないらしい。

他にも、突っ込みどころは多い。

例

「ローマの滅亡」では、実際に何が滅びたのか。テクノロジーに関して言えば、ほとんど何も滅びていない。(p61)

と力強く主張してはいるが、よくよく見ると東ローマで生き延びていたらセーフだとか、後で復活したらセーフだとか、滅亡ではなく衰退であればセーフだとか色々姑息な理屈を使っているのが見えてくる。ローマ時代にあれほど作られた道は中世には放置され、欧州の道はその後長い間復活する事はなかったわけであるが、筆者に言わせればやはりこれは滅んだものにはカウントされないらしい。

まだある。教会の考え方に関してもそうだ。

本書によれば、12世紀の人間は「健全な懐疑主義」持っており、「自然現象の科学的説明と教会の教えとの対立」などは考えられず、錬金術師達は「自然現象について純粋に合理的な説明を求めようと決意を固めていた」という事になるらしい(p213~214)。

中世に関する多くの言説と相反する主張であるが、相反する事自体は別に問題ない。問題はそのような主張をしておきながらその根拠も、既存の言説に対する論駁もない点だ。そして、他の研究者の言説を引用しただけではい論破としているのである。ここに至って、論拠の脆弱さはもはや幽玄の域に達したとさえ言えるだろう。

と言うか、この本、全体的に抽象的な話や中世を賞賛する話になると、自分の言葉で語らずやたらと他の研究者の引用で語ろうとする傾向がある。 論拠の脆弱さを自覚しているためかどうかしらんが、微妙に卑怯だ。こういう細かな点が、本全体の説得力を引き下げており、お陰で他の箇所もどこまで信用していいか疑わしくなってしまうのである。筆者の主張よりも、単なる情報の羅列の箇所の方が参考になるというのはどういう事だ。

そんなわけで読み進めば読み進めるほど「ほんまかいな」という気分になる本であるが、極めつけはこれだろう。

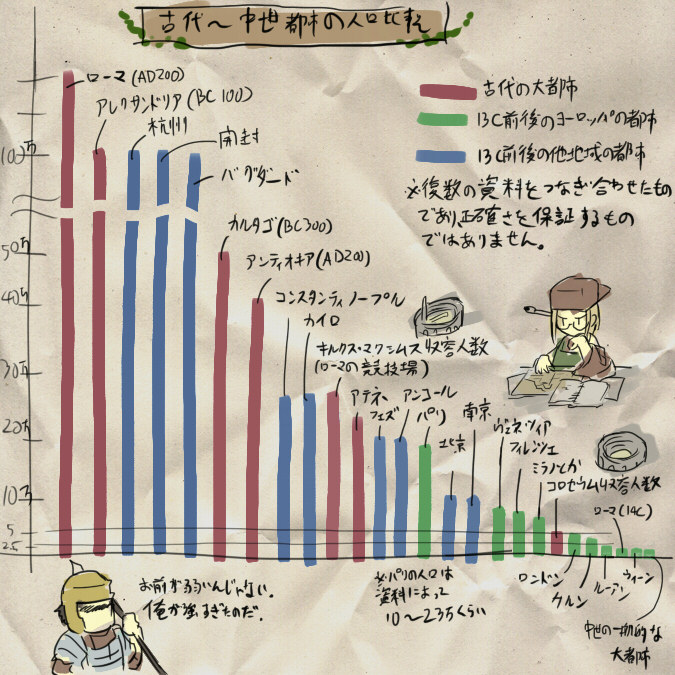

13世紀の繁栄の中で、ヨーロッパの都市は人口においても重要さにおいても、古代都市や同時代のアジア諸都市と始めて肩を並べることが出来るようになった(242p)

うーん、語るに落ちたというか。流石にこの主張はちょっと無理がないか。

この時代、アルプス以北の欧州で人口10万を越えていたのはパリのみで、ヴェネツィアやフィレンツェといったイタリアの大都市が10万に届くかといったところ。欧州の「代表的な大都市」は人口5万に届かないのが大部分で、「一般的な大都市」となると人口1万やそこらといった具合だ(イタリアはもうちょっと多い)、上を見ても下を見ても、肩を並べたとは言えんだろうよ。念の為にとわざわざ調べてグラフにプロットしてみたが、やっぱりこのへんの事情は変わらなさそうだ。

というわけで、総じて言えば、多くの資料を用いてふんだんに情報を盛り込んではいるが、その資料の恣意的な援用と勇み足とで、信用度が相殺されているのが実情である。故に説得力の評価は星2つとした。

好感度:★☆☆☆☆

低評価の主な理由はさんざん上で述べたとおり。勇み足と薄い論拠による中世礼賛。どうもギース一族は暗黒時代史観を反駁したいがあまりに自らが暗黒に飲まれてしまったようにも見える。

特に本文の最後のあたりになると段々著者の内面が垣間見える記述が増え、何というか、本性を表したなという気分になって実に微笑ましい。ただ、その本心というのがどうやら割りと単純な中世と欧州肯定であるらしく、ちょっとがっかりといった具合である。

例えば欧州人がアフリカやアメリカに為した害の話題になると、確かにアメリカに疫病はもたらしたが、欧州人だって梅毒を貰ったとかわけのわからない言い訳を始める。また世界のヨーロッパ化は完成し受け入れられており、ギリシャやローマの、あるいはアステカやインカの文明に戻りたいと思う人がどれだけいるだろうか、などと言う。そういう問題じゃねえだろ。

著者の人となりが見えてくる箇所は他にもある。中世に何か新しいものが登場してくると「ローマ人が想像すらしなかった」とか仰々しい形容詞が付くのも一例。或いは他の地域に比べて中世欧州人は知的好奇心や進歩の精神に秀でておりそれ故に技術を発展させられたのだとろくな検証も示さずに堂々と言って(=他人の言葉を引用して)みせる。ペストに対しても大したことないといった態度であり、どうも行間から見える人となりは、「全体的におめでたい中世スキー」というもののようなのだ。

結論:中世スキーなのはいいから、本を書く時はもうちょっとうまく隠してくれ。そうでないと、本の内容をどこまで信じていいのか困るのよ。総評★★★☆☆

■その他トピック■

技術と運用

筆者いわく、かの古代ローマは技術的には大したものではなく、それ以前から存在した技術を借用したに過ぎず、また自ら技術革新を行うこともなかった、との事である。しかしながら、そうなるとじゃあローマ人が為した数々の建築物とか道とかその辺の業績はどうなるんだという話になる。またもし仮に筆者が言うようにローマ滅亡時も技術が残っていたのであれば、それ以降文明の水準が後退したのは何だったんだという話にもなる。

そんな疑問に対する答えも本書には部分的に示されている。つまり、ローマ人の強みは技術力ではなく組織力や政治力だったというわけだ。

筆者はローマ人らは修辞学などを重視してテクノロジーを軽視した点を弱点としているが、そのローマ人は空前の大帝国を築き割と長い間それを維持していたわけでもある。そしてローマが崩壊すると、技術は大部分が保たれたとしてもどの道文明は後退したのである。

そう考えると、テクノロジーって、あんまり大して影響力無いんじゃないかという気分にもなってくる。 より正確に言うと、発達した社会の実現には、テクノロジーの貢献も重要だけど、政治とか統治とか運用とかもっと重要なものもいっぱいあるよね、という事だ。ローマ人が技術を軽視して文系学問を重視したのも、まあ、これはこれで選択の一つとして悪くはなかったんじゃないかな。

結局、技術を単独で見ても意味は薄く、それをどう使うか、或いはそれが真価を発揮する環境や社会は準備できているか、という部分も見落とすわけにはいかないという事なのだろう。技術と運用は両輪だ、という至極ありきたりな結論になってしまったが、本書にはこの辺の視点が欠けがちのように思う。

■その他、本書の素敵トピック抜粋■

・暗黒時代の定義の変遷: 無知蒙昧の時代 → 無知蒙昧の時代とされていた時代 → new! 資料が少なくあまりよくわかっていない時代 (p13)

・11世紀、中国の蘇頌は世界に先駆けて水力を用いた精巧な時計を製造したが、王朝が変わっていく中でメンテナンスもなおざりになり13世紀には誰も再現できなくなっていた。(p124)

・チャイナの紙は、5~6世紀にはトイレットペーパーとして用いられていたらしい。9世紀のアラブ人は、中国人は用を足した後水で洗わず、紙でぬぐうだけであるとして清潔さに欠けると言っている。(p131)

・聖人たちの遺物を包む布には絹が用いられたが、当事の絹は一般的にイスラム圏やアジアからの輸入品だったので、時として不適切なアラビア語が書き記されていることもあった。ダラム大聖堂の聖カスバートの遺体を包んだ帷子には「アッラーのほかに神無し」と記されていた。中世人は見なかったことにした。 (p165)

■まとめ■

・技術の従事者の事も取り扱った幅の広い技術史+++

・中世をメインに据えた技術史だけあって、密度もいい具合で情報量も多い+

・この手の本の宿命だが、事実の羅列になりがち-

・そして事実の羅列以外の論評部分がすごく胡散臭い—

・図があまり多くない-

良いところとものすごく微妙なところを兼ね備えた微妙な本。悪いところは無視していいところだけを程々に参考にしたい一冊である。 この本の次は、補完という意味で、「世界文明における技術の千年史」あたりをお勧めしたい。