2021年12月、キズナアイが無期限休止を発表した。

それは、Vにとって一つの時代の区切りのように思えた。ので、この期に、いち視聴者である私の視点での、V視聴史みたいなものを記そうと思う。

※私は硬派なのでVなどという浅薄な流行は追っていないことになっているが、その辺の些細な設定上の矛盾は目を瞑ろう。

これは誰かに向けた読みのものではなく、ただの独り言だ。私以外の誰かが読んで何か得るものがあるとは思えない。更に、一介の視聴者が記憶を掘り起こしながら書いているので視点は偏っているしディテールも意図的にぼかしてるし論点も絞ってるし記憶はあやふやだ。

と言うかもう既に記憶は穴だらけで思い出は風化しているしログなんて気の利いたものもほとんどない。

だが記そう。そうせねばならないような気がするからだ。

出会う前

ローカルに保存されている最初のVの画像がこれだ。

当時は彼女が誰かも知らなかったし、当然Vということも知らなかった。ただ、この微妙なる表情が妙に刺さって保存した。それだけの話だ。少なくとも当時はそうだった。

だが、彼女は後に、間接的に私のV視聴生活に影響を与えることになる。

出会い

初めは2017年の12月。

私にも知り合いと雑談をする機会が年に2、3回くらいはある。で、そこでVが話題に上がった。

私とて、Vというものの存在くらいは風の噂で耳にしていた。しかし当時の私にyoutubeを見る習慣はなかったし、たまに広告で見るyoutuberとやらも胡散臭いと思っていたし、アニメにも興味はない人間なので、このVとやらに関しても自分とは関係のない浅はかな流行に過ぎないと考えていた。

だが、知り合いが語るVとやらの世界は、私が予想していたものより少し斜め上にずれていた。

曰く、四天王と呼ばれる可愛い女の子達が活躍する中で、明らかに自作で値段のかかっていない獣娘のポリゴンをかぶりつつも中身はおじさん丸出しで、ボイチェンすら噛まさずおじさん声のままで喋り続ける剛の者が居る。そしてその剛の者のファンたちも獣娘の外見から繰り出されるおじさん声を受け入れた…というかファン達もおじさん声でなければ満足できない体になっしまっているという。

……………………

私は、その話から、古き良きインターネットの匂いを感じた。

金や承認欲求のためではなく、ただクレイジーでくだらないものを体を張って追求する、いにしえのネットの民のノリ。

名前も知らない(というか長くて覚えられなかった)その剛の者から勝手に懐かしさを感じ、動画サイトを開いたと記憶している。

開いた動画は、その剛の者が、自らが過去に作った煩悩塗れのノベルゲーを自分で実況するという、クレイジー極まるものであった。(今の随分広くなったVの基準で見ても、やっぱりクレイジーだと言わざるを得ない。いつの世も先駆者はだいたい狂っている)

もっとコンテンツを見たいと思い動画サイトを巡るも、その時点ではそもそもV自体数えるほどしかいないことを知った。先駆者はもっと以前から活動していたが、文化、あるいは界隈としてのVはまさに丁度その頃はじまったばかりのようだった

バブル

V界隈。生まれたばかりの文化、生まれたばかりのコミュニティ。

そこには私同様、なにか奇異なものがあるらしいという噂を聞きつけた者たちが次々と集まってきていた。それはただの視聴者に限らない。まだVの定義も道も定まっていない中、様々なクリエイターや表現者達や生首が自前の世界観を引っさげて、手探りながら己のやり方で盛り上げんと参入してきた。

日々更新されるキャラクター達の関係性。(下世話な話ではあるが)ぐんぐん伸びる登録者数。

毎日がお祭りのようであった。毎日アップデートされるネトゲ…と言えば当時の感覚に近いだろうか。周囲では視聴者達…ファン達が有象無象のコミュニティを形成し、あれこれと語り合っているようだった。

そんなファン達の姿勢も、私には好ましいものに見えた。そもそも、Vというありかた自体、ケチをつけようと思えばいくらでもつけられる代物だ。それを自覚しているからこそ、ファン達も、重箱の隅をつつき揚げ足を取るようなヒネた見方は控え、積極的に価値を見出し、V達を応援しようという姿勢を見せていた。(その姿勢は「やさしいせかい」などとも呼ばれ、時として揶揄されることにもなる。しかし、少なくとも黎明期にあっては必要なものだったと思っている)

新しい文化が成立していく様に目の前で立ち会えることなど人生を通してもそうそうあるものではない。このワクワク感は、その場に立ち会った者にしかわからないだろう。私はその空気を心地よく思い、熱量を感じつつ、見守るような立ち位置で彼ら彼女らの活動を追っていた。

もっともV界隈に肩入れするとはいえ、Vのファンネームを名乗るようなファンの有り方いまいち理解できなかった。アイドルの追っかけでもあるまいに、自分のアイデンティティーを他人に委ねるような行いにはどうにも乗れなかった。

ざっくり言えば、そんな感じの距離感だった。

ちなみに私自身も甲冑系Vとしてデビューしてしまおうかと思ったこともあったが、買ったマイクがうまく機能しなかったのと、時間を確保できそうにないこともあって頓挫した。漫画家は忙しいのだ。

推す

そんなこんなで2018年も明けたころ、Vの一人が、ミラティブなる別の配信プラットフォームの番組に出張するという話を耳にした。

当時のVはまだ世間からの認知度や理解度も低く、アウェイな案件に心配するファンも多かった。しかし私は特にその番組を視聴はしようとは思わなかった。単純にyoutubeとニコニコ動画以外のプラットフォームに手を出すのは億劫だったからだ。

自らを本部以蔵になぞらえ「アウェイに出向く彼女を守護るんだ」と息巻くファンたちを横目に、何を大げさなと思ったものである。

……………

…………………………

…………………………………

番組自体は見ていなかった私だが、ファンたちのざわつきは伝わってきた。さして気に留めていなかった私も、ちょっとだけ気になって番組後に配信されたそのVの反省会を覗いてみた。

そこで私が見たものは、お通夜のような空気の中で、憔悴して上ずった声を出しながらも必死に笑顔を作ってファン達に応えるVの姿だった。

何か恐ろしいことが起こっていたのだと悟った。

それと同時に胃の中から何か重苦しい黒いものが這い出てきた。後悔という名の感情だった。

何故私はあのとき駆けつけなかったのだろう。彼女は銃弾吹き荒れる戦場で戦っていたというのに、だ。高々いち視聴者にできることなど何もないが、それでも、彼女の苦しみを共有することくらいはできたはずだ。

そんな、どうしようもない悔悟の中で、同時に、私は、「推し」の概念を理解した。

………。

どうやら後ろから見守る程度の距離感のつもりが、自分は思っていたよりも深くVの世界に取り込まれていたらしい。おかげで、その前後から耳にすることが増えていた推しだの何だのといった言葉も普通に受け入れられてしまった。

元々、Vはテレビタレント等に比べて視聴者との距離の近さも強みの一つ。応援させる気になる仕掛けは多かった。そうでなくともV界隈はバブル真っ盛り。景気のいい話には事欠かなかった。例えば、Vのまわりには救済の物語が数多く語られていた。

かつては金で友達を買っていた孤独なトップランナーが仲間を得る。

こつこつと歩みつつも日の目を見ることなかった少女がブームの到来と共に脚光を浴びる。

しがないコンビニ店員でしかなかった男が、己の中の変態性と狂気を開放し新たな世界を切り開く。

かつてプリパラに光を見出した喪女児が、その光を実現すべくバーチャルの世界に身を投じる。

etc etc……

↓

今にして思えば、当人の内情を無視して外野が勝手に物語をこしらえて自分で酔ってたフシがないわけでもない。「お人形遊び」と揶揄もできよう。

とは言え、ここでしか救われない思いがあるのなら、ここでしか輝け無い魂があるのなら、それだけでも応援するだけの価値はある。そんな思いで私は色々なVに肩入れしていった。

おおよそ自分にしか興味のない人生を送ってきた私にとって、他人を応援するという感情は新鮮なもので、これはこれで悪くないと思うようにもなっていった。

村から街へ

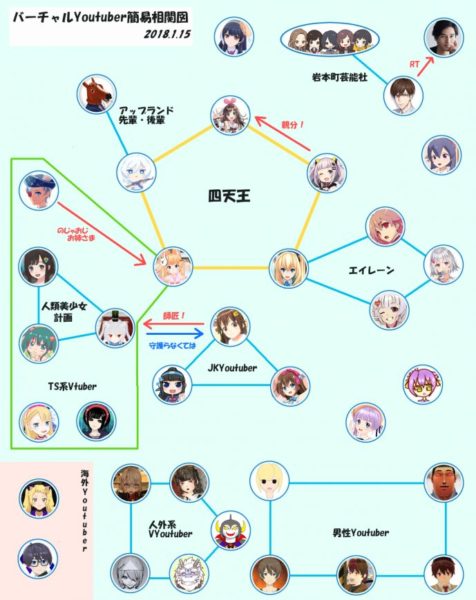

さて、当初のV界隈は、一つの小さな村…あるいは皆がご近所さんといった塩梅だった。V界隈自体が一つの箱、と言い換えても良い。企業勢もいれば個人勢もいたが、少なくとも傍目には垣根は極めて低かった。

稀に一時間以上に及ぶ生放送が行われることもあるが、大抵は5分程度の動画。なので、追いかけるのは容易だ。それなりに見ている視聴者であればおおよそ大体のVの動向は把握できたし、V達自身もおおむねみんな知り合いという塩梅だった。今の基準で考えれば、そうそう考えられないような組み合わせのV達が気軽に連絡を取り合っていたりしたものである。

四天王と呼ばれる存在でも個人Vの配信に気軽に顔を出すこともあったし、あるアンドロイドのいいね欄を見ればだいたいの出来事は追えると言われた。

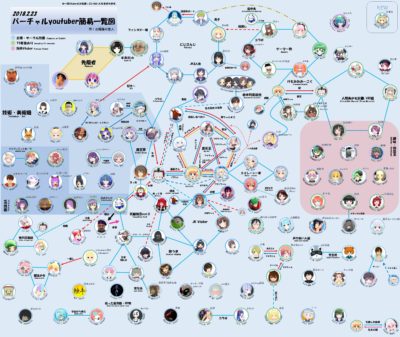

この頃のファンは、特定のVのファンであることはまあ当然として、同時にVという界隈全体を応援するというタイプも多かった。今から振り返れば、界隈推しとでも形容できるだろう。界隈全体の相関図を作ったり、既知の全てのVをファンアートに描く者もいた。私も分類すれば界隈推しの一人だろう。

とは言え、理論上、今後もVの数が増えていけば動向を把握するのも困難になっていく計算になる。いずれは、遠い将来には、全てを追いきれなくなりファンたちが細分化する時も来るだろうと思っていた。

そしてそいつは、思ったよりもはやくやってきた。

とあるアプリ開発会社が、開発中のシステムのサンプルとして、大量のVを投入してくるという噂が流れてきた。

当時の小さなV界隈にあって、ファンは(よほど横紙破りで無い限り)新しいVは歓迎するものであった。が、この新しいV集団は、人によっては割り切った商売のようにも見え、この辺の印象は微妙なラインであった。デビュー前の前情報の段階では、口の悪いファンなどからは量産型Vなどと軽口を叩かれることもあった。

で、蓋を開けてみればどうであったか。今更語るまでもないだろう。

トーク巧者を集めて「箱」(グループ)を作り、低予算で済む2Dベースのガワ(外見モデル)を与え、低コストでコンスタントに提供できるゲーム実況や雑談を中心に配信を行う…

とりあえず本稿では仮にライバー方式とでも言おうか。その仕組は合理的であったがゆえに、やがてはこの方式が多くの箱のデファクトスタンダードとなる。コロンブスのたまごというやつだ。

今後、彼(彼女)らのやり方が界隈のルールを変えていくことになるのだが、それは後の話。

私自身にとって当面の問題は、動画に比べ長時間に及ぶ生配信が増えると物理的に追いきれないという制約だった。上でも軽く述べたように、当時は動画がだいたい5分、生配信はだいたい1時間程度が目安だった。しかも配信は動画に比べると概ね手間が掛からず連発しやすい。更に箱内の濃密な関係性ゆえに、一人を追い始めると必然的に他のメンバーも気になり始める仕組みになっていた。追う側の時間が足りなくなるのは必然だった。

そんな私の勝手な憂いをよそに、彼(彼女)らのグループは矢継ぎ早にニ期生が追加され、更に近々その次の三期生も検討しているとの情報が入ってきた。(実際にデビューしたときには三期生という名前ではなかったが)

私の心はこの報を耳にして「あ、無理だ」と反応した。時間が飽和する。この時、私は初めて「切る」…つまり、このままだと追いきれないがゆえに、特定のVを明示的・意図的に追う対象から外すという行為を行ったと記憶している。心のなかでは界隈推しでありつつも、現実的・物理的にはその有り方が限界を迎えた瞬間であった。

具体的には、配信勢は追うにしても個人単位で追う追わないを自分の中で区切ることにした。意図的にそうしないと、たちまち箱パワーに巻き込まれて時間が足りなくなることを悟ったからだ。

我が王

ファンのコミュニティでも動画勢と配信勢云々といった議論も聞こえるようになってきた。

今にして思えば、黎明期のVの有り方がライバー方式に駆逐される未来が薄々見えていたからこそ…庇を貸して母屋を取られることを予感していたからこそ、ファン達もあれこれ語っていたように見えなくもない。

ともあれ、古い界隈推しに属する自分としては、どちらもVのあり方として否定しないが、それはそれとして自分の時間を守るために配信勢とは距離を取る…という態度を選択することになった。

そのつもりだった。

そのつもりだったんだ。

2018年5月、冒頭で述べた、最初に画像を保存したVの、妹分的なグループが発足した。どうやらライバー方式を踏襲した箱のようだった。

前述のように私は配信勢とは距離を取る姿勢だったので、私はこの箱についても君子危うきに近寄らずの態度を取るつもりだった。だが、賢明に距離をとっていた私に噂が聞こえてきた。

なんでもその新しい箱は、新規デビューのV達に加え、ファン達の間で知る人ぞ知る存在だった個人Vもそのままメンバーとして採用したのだ。

燻っていた魂を拾い上げたわけだ。粋なことをする、と、その時の私は思った。

実際のところ、その頃は、一部の有名所以外は新規ファンの流入が途絶え、古い個人勢周辺等は閉塞感が徐々に隠しきれなくなっていた頃でもあったからだ。

ちょっと興味が湧いてしまった。界隈の象徴たる四天王麾下の箱ということもある。私は賢明に距離を取りつつ、ちょっとだけその箱を覗いてみることにした。

そこに奴は居た。

当初、彼女はグループの中でも目立たない、物静かで地味な存在に見えた。眼鏡だし。

滑らかな弁舌というわけでもなかったが、好きなものを控えめながら楽しそうに語る姿に好感を覚えた。地味だしまあ大して目立つこと存在感を示すこともないだろうが、輝く太陽ではなく静かに地面を打つ春の小雨のようなVがいてもいい。そんな感じで、彼女を陰ながら応援しようと思った。

思っていたのだ。

だがその先に待っていたのはなんだ。

透き通った理知的な声によって繰り出される暴言

姉としての暴君さと、小学生男子の感性

全力でゲームに移入する瑞々しい感受性と、概ね下手なプレイング

図書委員としての豊富な語彙力に裏打ちされた罵倒

等身大のオタクとしての共感8割と、決して共感できない2割の感性

本人視点では善良な精神と、それはそれとして自分のことは棚に上げる都合の良い性根

震えた。恐怖した。目眩がした。

クラスの目立たない物静かな女子に軽い気持ちで近づいたら、その正体がゴリラだったことに徐々に気づいていくようなホラー体験。

しかも、もう偽り仮面はボロボロなのに、本人だけは未だに人間だと騙せているつもりでいやがる。…というか、下手したら、自分がゴリラという自覚すらなく、まるで自分が人間だと思いこんでいるようにすら見えた。

いったいこいつは何なのだと思っているうちにすっかり私の心は彼女…我が王に囚われてしまった。あな、こわやこわや。

ついでに言うと、その箱…つまり我が王の属す先述のグループは、箱として推すのに心地よい環境だった。物理的に時間を食う配信勢ではあるものの、箱推しを促進する仕掛けのおかげてギリギリ箱全体を「追えてしまう」のも問題だった。

毎日のように更新されていくキャラ情報。(下世話な話ではあるが)伸びゆく数字。

界隈全体としては2017年末のお祭り騒ぎは流石に落ち着いていたが、あの頃に似た熱狂を、私は再び味わうことができた。彼女たちの先には何か輝かしいものが待っているように見えたし、そこに向けて応援する事は意義があることに思えた。

かくして私は界隈推しでありかつ特定の箱推しでもあるという面倒くさい立ち位置のファンになった。

我が王の箱を中心に推しつつ、他のVや箱もたまに見ながら応援するという塩梅だ。

Vを知る前と後

かくして随分とVに取り込まれた私だが、思えばVを知る以前にはなかった経験も随分とした。

前述のように、他人を応援する気持ちや推しなる概念も理解した。

Vを推すという行為には、アニメや生主、アイドル(底辺や地下も含む)などの諸文化が下敷きにあると言われる。それらのいずれとも縁がなく、どちらかというと冷笑気味にとらえていた私であるのに、それらにハマる人々と大差ない存在になってしまった。びっくりである。そもそもVという文化自体、最初に好意的に接触して「我らが文化」という距離感を得ていなければ、私は今もVのことを胡散臭い流行として冷笑していただろう。

それまでは検索のノイズとしか思っていなかった「歌ってみた」とやらも随分と聞いた。

というか、世間で聞かれている音楽は、Vの歌ってみた経由で知ることがほとんどだった。世間の若い衆の流行なんかもV経由で辛うじて知るといった塩梅だ(もっとも、V自体も見かけほど若いかどうか疑わしい事例が多いので、若い衆の動向といっても限定的ではあるのだが)

そもそも動画サイト自体ほとんど使う習慣はなかったのに、気がつけば使いまくりだ。

世の中何が起こるかわからないものである。

Vに触れる以前の私にいくら推しの概念やらVの魅力を力説しても、決して理解されないだろうなという確信はある。だが、触れてしまった。触れてしまった以上前には戻れぬのだ。そもそも、この世界を成り立たせているのはAI…ではない愛であり、それゆえに不合理である。

この界隈は人の業そのものなのだ。

それからしばらく

で、その後の話。

時間で言えば2018年中頃から2019年あたり。

ここからは大幅に端折ることになる。(画像は多少時系列が前後することもあるが気にするまじ)

色々なことがあった。

色々なことが、あった。

良いこともあれば悪いこともあった。嬉しいこともあれば辛いこともあった。近所や遠方が燃えることもあった。

個別のエピソードは拾わないが、この頃の界隈全体の傾向を大雑把に語るなら、ライバー方式の勝利が確定する期間と言えばだいたい表現できるだろう。

界隈自体を一つの箱と考えるような古い界隈推しはすっかり影を潜め、ファンも細分化して個別の箱を推したり押さなかったりするようになる。

初期の個人勢や動画勢に関して言うと、ごく一部を覗いておおよそ皆、存在感と活力を失い地盤沈下していった。

光るところのあるVを拾い上げようとする活動も、ファンやV自身の手によって色々と行われたが、まあ結局知名度と箱パワーの前には影響力も微細だよねという塩梅だった。

やさしい世界、ロールプレイ、動画勢、配信勢、ストーリー勢、生主、アイドル、運営と演者…。いろんな議論が黎明期からファンの間で起こっていたが、結局の所、「なるようになった」。つまり、現実という名の答え合わせができてしまった以上、あれこれ語る必要性も薄くなった。

こう書くといかにも懐古的だが、同時に時代の流れであった事も理解している。ライバー方式がいつ登場しようが、初期の界隈の空気こそが例外なのであり、祭りが終わるのは早いか遅いかの違いでしかなかったと考えている。

そんなわけで、まあ、色々なことがあった。世知辛いイベントもしばしば起こった。バーチャルと言えど現実からは逃げられないのだ。さすがにもうVそのものに無邪気に夢を見ていられる時間はだいぶ前に過ぎ去っていた。

さて一方で私の方はというと、一つの箱を推しつつそれ以外はつまみ食い式に推すという感じで比較的平和に視聴生活を続けていた。

世間では苦行と言われていたアニメもあったが、私の記憶の中ではあのアニメも良い思い出である。番組前後の生放送は楽しかったし、番組自体の記憶は綺麗さっぱり抜け落ちているので苦い思い出は存在せず、そして最終回を視聴し終えた際には他の視聴者達と地獄を共に駆け抜けたという一体感を味わえた。ゆえに、最後の記憶は達成感なのだ。

そんなわけで、色々ありつつも、総じて私はVの視聴生活を楽しめていた。しばしば起こるボヤ騒ぎも、幸いにして当方の推しの中心からは離れていたので、大きな傷は負わずに済んだ。

火

なんてことを思いながら過ごしていたら、ある日、推しの箱も燃えた。割と盛大に燃えた。

燃え上がり、またたく間に転落し、腫れ物扱いになった。

本人たちに比べたらその苦しみなど誤差程度のものであろうが、ファンである私にとっても中々に辛い日々が続いた。見たくないものを見ることも度々あった。己の中の信仰が削れる音も聞いた。ファンのコミュニティは分裂し、荒れ、誰を信じてよいのかわからない状態になり、周囲からは体の良いサンドバッグになった。逆風の中でもつとめて普段どおりに自分の仕事を全うしようとする彼女たちの姿は尊いものだったが、なればこそ見ていて辛いものがあった。

この辺は記憶も飛び飛びた。

2019年末頃から2020年中頃までは、何があったか思い出そうとしても概ね灰色一色である。

そんな灰色の日々を過ごすその一方で、周囲を振り返ってみると、近所では楽しそうに活動している別の箱とかのV達の姿が見えた。

羨ましく思った。

一度、つらい思いをしてまでこの燃ゆる箱に付きあう必要はあるのか、と思ったこともある。我慢して推すようなことはファンとしても不健全だという、よくある言説に従ったほうが良いのではと。もっと幸せになれる箱は他にもあるじゃないか、と。

が、結局、私は服を着替えるように推しを変えることはできなかった。信仰を、忠誠を違えることはできなかった。

あの日、ミラティブに行かなかった後悔が語りかけてきた。また逃げるのか、と。沈む船ならば、沈むまで付き合うのが筋だろう、と。

自分でも面倒くさい性分だと思う。まあ、合理的に推しを切り替えられるくらいならそもそも最初からVなんぞ推してはいない。この世界を構成するものは人の業なのだ。

私は逆に、優先順位を定め、戦線を縮小し、撤退戦を開始することで己のV視聴生活を維持することにした。

つまり、私の中の界隈推しの残党は、なんだかんだ言って皆の競泳共存を願っていたが、それを諦めた。推しとその箱さえ無事ならあとのことはどうでもよいと自分の中で開き直った。

楽しそうな周囲の情報もシャットアウトした。心が惑わされないよう、誘惑されないようにするため。

そうすることで自分の中の信仰を保つことにした。何やら目的がひっくり返ってるような気もするが、性分なのだから仕方ない。きっとこれも、己の信仰が追い詰められた人間がする行動パターンのうちの一つなのだろう。(ある意味、これもVによって得た新しい経験ではある。)

で、色々あった末にもう一度どんでん返しが起こり、半ば焼け野原になりつつも火は沈下した。

結局、関係者の誰一人として幸せにならない事案だった。思わず乾いた笑いが漏れるのを止められなかったことを覚えている。

火そのものは消えたものの、炎上前とは見える風景は全く異なっていた。

火も消えてこれから巻き返せるかと思ったところで、追い打ちをかけるようにしてメンバーが何人か去った。結局、あの日見たような「何か輝かしいもの」はもはや永遠に望めないものとなってしまった。

平和にはなったがその一方で、魔法は解け、もう、以前のように、この箱を信じていればなんとかなると無邪気に思うこともできない。先の展望もいまいちありそうに見えない。

むしろ、いつか来る終わりの日の存在を暗黙のうちに思いながら、その時を少しでも先に伸ばし、その時までの日々を少しでも魅力的に感じてもらう…。いつしかそんな心構えになっていた。

火が消えてから

炎上の影響か、もともとそうなりつつあったのかは思い出せない。

応援していたV達の配信であってもスルーする事が増え、視聴するときも作業のついでの「ながら観」が増えた。Vを見ること自体に疲労感を覚えることも増えた。原因は色々考えられるが正確なところはわからない。いずれにせよ、Vにかける情熱が摩耗していることは確かだった。

メインストリームの方ではこれまた色々あったが、その辺は特に深堀りはしない。本稿の趣旨じゃないし私自身あまり深入りはしなかったし。

また上述のように、私は推しの箱への忠誠を守るために、他の大手箱からは距離を取り、新規Vの開拓もほとんど行わなかった。

そうするとどうなるかと言うと、私の観測範囲に入るのは、推しの箱と、V黎明期…とまでは言わなくてもだいたい2018年までに追っていたV達ということになる。

前者の箱については既に述べたが、後者についても中々に荒涼とした光景が広がっていた。

ざっくり言うと、だいたい消えた。

期待されたほどの手応えが得られなかったのであろう企業勢はいっぱい消えたりした。

売れ線ではないが光るところを感じるから応援しようと思って追ってたVはだいたい消えた。

流行がどうだろうとこいつは関係なく続けていくだろうと思っていたようなV達も消えた。

第一印象は「つまんねー女」で、界隈ファンからも笑いものにされ、流石にそれはその扱いは酷いだろうと思いつつもやっぱり動画はつまんなくて、かといって嫌いにもなれずちょくちょく覗く程度の存在で、そんなこんな状況を続けているうちに徐々に光るところが見つかってきて、三年かけてようやく好きになりかけたあいつも消えた。

じゃあ一方でエンターテインメントから降りて細々と趣味的に今も活動を続けているVはというと、逆に私の方が魅力を感じなくなり追う熱意を失ってしまった。

もちろん、消えてはいないが実質停止みたいなのもいっぱいいる。

前述のように、バブルが弾け、メインストリームがライバー方式に占拠された結果、古いスタイルのVは一部を覗いて軒並み地盤沈下した。

一部には存在感を保ち勢いを伸長できたVもいたが、どういうわけかその手のVは私の応援リストから漏れていたり、伸長するにつれ私の方から「なんか違う」と感じて追うのをやめたりといった塩梅だった(これも業だ)。

というわけで、私の観測範囲にはイオンに駆逐された田舎のシャッター街のような世界が広がっていた。多くの店は閉店したし、新規店舗が開店することはなく、生き残ってる店も多くが開店休業という塩梅だった。

Vとの別れとシャッター街

Vの引退やフェードアウトに関しては、黎明期から例はあったし、色々と議論もあった。しかし時間の経過とともに目の当たりにすることが増えてきた。こうなると、改めてVとの別れについてあれこれ考えてしまう。

今の私が思うに、Vとの別れとは、視聴者の側が徐々に忘れていくか、Vの側がフェードアウトしていくか、引退という名の打ち切りか、事故死のどれかだ。

大団円と言えるような終わりは極めて例外的と言っていい。

私が気楽にVを忘れることのできる性分なら話はもっと楽だったのだろうが、残念ながらそうではなかった。いちど応援したVを見なくなることには罪悪感を覚えたし、応援したVがフェードアウトする様には無常感を覚えた。打ち切りと事故死は言わずもがなだ。結局の所、どうあっても、Vとの別れには心に穴が開くような喪失感がついてくることは避けられなかった。

黎明期のあの熱意の中で界隈推しなどと称してあっちもこっちも応援したあの日は、今、閑散としたシャッター街という現実に反転して私の前に広がっている。開店休業中の店々に捧げられる熱量も時間ももう無いのに、私の中の界隈推しの残骸は見捨てまじを私を責めるのだ。私の心は穴だらけだ

だからと言って、新たな推しを作ることで穴を塞ぐことが正解とも思えなかった。新たな推しともいずれまた別れる。新たに空いていく穴を埋め続けるのが人生だというのか。

これまで宙ぶらりんのまま途切れた物語をいくつ見てきただろうか。V界隈のどこかでは今も新しい才能が花を開かせているのかもしれないが、好きになっても最後はつらいだけと思うと、手を出すのも億劫になってしまった。

かくして私のV視聴生活は全体的に先細っていくのであった。

平たく言えば、熱に浮かされて身の丈に合わない推し方をした愚かなファンだったということだろう。なにぶん他人を応援するのは初めてのことだったんでな、愛というものがかくも不自由で苦いものだとは知らなかったのだよ。

いまとこれから

で、2021年12月、キズナアイが無期限休止を発表した。

商店街の象徴だった老舗にもついにシャッターが降りた。これも答え合わせだ。ライバー方式が登場したあの日の延長線上に今はある。黎明期に考えられていた色んな未来予想図はおおよそ潰え、一つの未来が選ばれた。

さてリリースにあるとおり彼女は前向きにアップデートして復帰をするかもしれないし、それはただの方便で実質的なフェードアウトなのかもしれない。

外野は色々言うだろう。分人が悪手だった。ライバー方式の波に乗れなかった。神輿でしかなかった。etc…

ただ、私はごく単純に、「まあ、そりゃ疲れるわな」と思った。ただのいち視聴者に過ぎない私だって疲れたんだもん。前線で気張り続けた本人は比較にならんほどエネルギーを消費しただろう。納得行くまで充電すりゃいいさ。

しかし、こうして回顧するにあたって色々思い出そうとすると何故か切ない記憶ばかりが思い起こされる。Vに触れて楽しい経験は山程あったはずなのに。

上で述べたように、Vとの別れはいつも切ない。だから、最後に経験した切ない記憶で思い出を上書きされてしまっているのかもしれない。先述の駄アニメとは真逆のことが私の脳内で起きているのだろうか。そんなわけで、この手記の後半も妙に後ろ向きなことばかり書くことになってしまった。楽しい経験を積んでいけば、この虚無もいずれ忘れられるだろうか。

今後の私のV視聴生活がどうなるかわからない。

あの船が沈む最後まで殉教するかもしれないし、なにかがあって私の信仰心が途中で尽きるかもしれない。別れの日はいずれくるのだろうが、それがどのような形であれ、あまり想像したくはない。

あるいは変な肩入れをやめてもっと気楽にVの配信を楽しめる日が来るかもしれない。他の箱の人たちはみんな元気にしてるだろうかね。そろそろまた様子を覗きに行こうかな、いやもうちょい後にしとこうかな。

あるいは今後新しい光を見つけるかもしれない。あるいは大したイベントなど発生せず今後も今と大差ない視聴生活を細々と続けていくのかもしれない。細々というと言葉が悪いが、平和の中で小さな楽しみを積み重ねていく日々も悪くないかもしれない。

ただ、いずれにせよ、「スタンド・バイ・ミー」ではないのだが、あの界隈黎明期の情熱と、あの箱が生まれた頃の情熱は、今後何年Vを追ったとしても二度とできることはないだろう。いや、私の人生を通じてもう味わうことはないかもしれない。

だから、あの過ぎ去った日々に別れを告げる意味もこめて、この手記を記した次第である。

まぁでも、出会ったことには微塵も後悔はしていないよ。もし2017年の年末に戻ってやり直せるとしたら、また同じように応援して、同じように苦しんでやるさ。

愛していたよ。今もそれなりにね。

数年前のことなのに、ずっと昔のことのように思います。

今も僕はVを推してますが、いろいろ考えてしまいます…